Дорогой мужества (fb2)

Дорогой мужества

Д. Хренков САПЕРЫ ПРЕГРАЖДАЮТ ПУТЬ

Маленькая заметка, перепечатанная районной газетой «Псковский колхозник» из «Военно-инженерного журнала», вызвала живейший отклик читателей. В заметке шла речь о героях, взорвавших в июле 1941 года мост через реку Великую. Взрыв моста задержал на некоторое время наступление фашистских войск на дальних подступах к Ленинграду, позволил советскому командованию выиграть время, столь дорогое в ту тяжелую пору.

Это был подвиг, и правительство высоко оценило его. Командиру саперов младшему лейтенанту Семену Григорьевичу Байкову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Остальные шестеро — Алексеев, Анашенков, Никитин, Панов, Хамляшов и Холявин — были награждены орденами Ленина.

Перепечатывая эту заметку, редакция рассчитывала найти людей, которые могли бы помочь воссоздать картину подвига или знавших кого-нибудь из числа погибших саперов. И вот в редакцию посыпались письма. Первым откликнулся пенсионер Федор Федорович Федоров из деревни Большие Жезлы. Он сообщил о своей встрече с братом Андрея Ивановича Анашенкова, который сказал ему, что не все саперы погибли. Еще более добрые вести были в письме Владимира Николаевича Носова из деревни Петрово. Он подтвердил, что некоторые герои, взрывавшие мост, живы.

Не ошиблись ли авторы писем? Как могло случиться, что люди, семнадцать лет считавшиеся погибшими, живут и работают чуть ли не по соседству с теми рубежами, на которых воевали, и не знают о том, как отметила страна их заслуги?

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ

И вот наша машина мчится по шоссе Ленинград — Псков. Слева и справа мелькают поля, перелески, сбегают с пригорков ладно срубленные дома. Дорогие сердцу места! В годы войны мне их пришлось исколесить вдоль и поперек дважды: сперва в 1941 году, потом в 1944-м.

Вон в том редком кустарнике стояли две машины со счетверенными пулеметными установками. Командовал ими молоденький лейтенант в новенькой гимнастерке, перетянутой хрустящими ремнями. Звали его Владимиром Масковым. Он сбил два фашистских самолета, летевших на Ленинград. Недолго воевал Масков: отражая очередной налет вражеской авиации, он погиб. Его похоронили под густой березкой.

И эта развилка памятна. В июле 1941 года здесь стоял танк Анатолия Ковалевского. Анатолий дрался на ближних подступах к Ленинграду и мечтал о наступательных боях. Ему довелось дожить до них: Ковалевский участвовал в разгроме немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, уже командуя танковой бригадой. После форсирования реки Великой на его груди засверкала Золотая Звезда.

Сколько крови пролито на этой опаленной пожарами, истерзанной взрывами земле! Сколько похоронено в ней товарищей!..

А машина все мчится и мчится вперед. Вот и совхоз «Торошино». Если верить одному из авторов писем, здесь мы должны найти Никитина. Спрашиваем первого встречного:

— Вы не знаете, где живет Никитин?

— Который? Петр?

— Да, Петр Кузьмич.

— А вон он, собственной персоной. Плотничает.

Через минуту машина останавливается у выстроившихся словно для парада только что отремонтированных телег. Невысокий русоволосый плотник ловко обтесывает топором бревно.

— Здравствуйте, Петр Кузьмич.

Плотник не спеша откладывает в сторону топор, вытирает тыльной стороной ладони пот со лба и, прищурив глаз, отвечает:

— День добрый.

Мы взволнованы встречей и спешим узнать, тот ли это человек, которого разыскиваем.

— Да, это нам выпало взрывать мост, — просто, как о своей работе в совхозе, говорит Петр Кузьмич.

И это — не рисовка. Чувствуется, что боевой подвиг был для него тоже работой. А свою работу он не привык переоценивать. Постепенно воспоминания захватывают нашего собеседника. Речь его не становится торопливой, только глаза, пожалуй, светлеют, — может быть, потому, что лицо Петра Кузьмича разглаживается, а на впалых щеках появляется едва заметный румянец. Он называет уже известные нам имена товарищей. Но нам не терпится. Мы перебиваем, справляемся, живы ли они.

— Живы, что им сделалось? — улыбается Никитин. — Двое — Холявин и Алексеев — тут недалече, в колхозе «Согласие» живут. Можем сходить к ним.

Не прошло и часу, как в деревне Подборовье в просторной избе Ивана Ивановича Холявина собралось трое из семи героев-саперов: Петр Кузьмич Никитин, Павел Иванович Алексеев и сам хозяин.

Все трое — бывалые солдаты. Боевую закалку и первые ранения они получили еще в войну с белофиннами. Незадолго до начала Великой Отечественной войны были призваны на очередной сбор переменного состава. Учебу проходили в 50-м отдельном моторизованном инженерном батальоне. Этот батальон в июле 1941 года участвовал в обороне Пскова.

О многом вспомнили ветераны в тот вечер. Не одна закрутка махорки успела вспыхнуть и догореть, прежде чем мы узнали волнующие подробности.

Никто из них до этого дня не знал о награде. И нам стало ясно, почему. Чтобы ясно было и читателю, нужно вес рассказать по порядку.

КАК ЭТО БЫЛО

В первых числах июля 1941 года на дальних подступах к Ленинграду обстановка для наших войск была крайне тяжелой. Группа фашистских армий «Север» настойчиво рвалась к городу. Ее ударную силу составляла 4-я танковая группа.

Измотанные в беспрерывных оборонительных боях, советские дивизии отошли к Пскову. Устали не только люди: моторы машин ревели натужно, стволы пушек не успевали остывать.

Любой ценой нужно было приостановить наступление врага. Советское командование решило взорвать все мосты через Великую. Это было поручено бойцам 50-го инженерного батальона.

— Нашему взводу достался железнодорожный мост, — вспоминает Иван Иванович Холявин. — Псковичи называют его Рижским. Младший лейтенант Байков привел нас в узенькие, успевшие кое где уже обвалиться окопы, вырытые на берегу. Большой души был человек наш командир. Всякое солдатское дело спорилось в его руках. Бывало, у тебя что-то не ладится. Он подойдет, покажет, и все сразу станет на место. Сам худо ничего делать не мог и никому спуску не давал.

Саперы подвезли к мосту около тонны взрывчатки и заложили в шести местах на фермах. К зарядам был подведен провод. Машинку для взрыва младший лейтенант установил в блиндаже. В ожидании команды солдаты расположились в неглубоком ходе сообщения.

С утра 8 июля на берегах Великой непрерывно рвались немецкие бомбы. Последние части Советской Армии спешили переправиться через реку…

Байков и его друзья услышали, как справа от них что-то тяжко ухнуло, земля вздрогнула. Это соседи взорвали свой мост. К полудню все мосты, кроме Рижского, были взорваны.

— А сидеть нам в своих окопчиках становилось невмоготу, — рассказывает Никитин. — Фашистские самолеты беспрерывно сыпали на нас бомбы, было трудно дышать от гари, на зубах скрипел песок.

— Жарко пришлось, — вмешивается Алексеев. — Да еще не евши весь день. Старшина не мог к нам пробраться. Может, и связной где-нибудь полег…

Наконец пробил час и Рижского моста. Саперы получили приказ о взрыве. Младший лейтенант Байков отдал последние распоряжения. Но именно в это время на противоположном берегу началась частая ружейно- пулеметная перестрелка. Потом показались люди, одетые в зеленые гимнастерки. Байков послал на тот берег разведку. Одним духом бойцы проскочили по гулкому настилу на противоположный берег. Оказалось, что к мосту с боем пробивается наш артиллерийский дивизион. Он шел с пушками, повозками.

Никто бы не осудил командира саперов, если бы он повернул рукоятку машинки. Больше того, сейчас Байков по всем писаным законам действовал неосмотрительно.

Но сапер понимал, что именно в эту минуту, не предусмотренную никакими приказами и распоряжениями, нужно поступить иначе. Он первым выдернул из лежавшего штабеля длинную доску и помчался с ней на мост. Его без слов поняли солдаты. Досками, бревнами, всем, что попадалось под руки, они устилали пролеты железнодорожного моста, чтобы по нему смогли пройти артиллеристы. Потом саперы залегли в своих окопчиках.

Едва прогрохотала последняя повозка, к мосту вышел тупорылый приземистый танк. Из башни его вырвался короткий желтый язык пламени. Звук выстрела потонул в грохоте. Неподалеку от Никитина вздыбился фонтанчик земли.

Пора!

Младший лейтенант повернул ручку электрической машинки. Взрыва не последовало. Еще раз — тот же результат.

Стало ясно: осколками перебит провод. Теперь оставался один выход — поджечь заряды. Но для этого нужно было бежать под огнем на мост.

Байков вытащил из сумки бикфордов шнур.

— Разрешите мне, — вызвался Никитин. — Рисковать — так одному.

— Нет, нельзя рисковать, — сказал командир. — Пойдем вшестером. Остальные — огонь, да не жалеть патронов!

Байков роздал солдатам отрезки бикфордова шнура. Самый длинный взял себе, другой дал Панову. Им предстояло бежать к дальним от берега зарядам.

— Пошли!

Командир знал, что не все вернутся назад. А ведь у каждого дома осталась семья. Он, отвечающий за судьбы солдат, не мог не подумать о них. Байков хотел сказать товарищам что-то необычное, окрыляющее, но не мог найти нужных слов и только настойчиво повторил:

— Пошли!

Выскочив из окопчика наверх, он побежал так стремительно, что широкая гимнастерка на его спине наполнилась ветром, как парус. Командир ни разу не оглянулся, — он чувствовал за спиной горячее дыхание бегущих.

Секунду назад над берегом бушевала гроза: метались, перепутываясь, красные и голубые метлы трассирующих пуль, звонко лопались мины, тяжко вздыхали пушки. Но когда саперы выскочили на мост, все вдруг смолкло. Видно, этот неожиданный бросок горстки людей вызвал у гитлеровцев удивление, и они прекратили огонь. Смельчакам удалось добежать до зарядов… И вот уже вспыхнули на мосту красные точечки горящего шнура.

«Бегом назад!» — услышал Никитин голос командира.

И, словно подхлестнутые этой командой, заговорили все виды оружия на обоих берегах. Надвое раскалывали воздух орудия нашего бронепоезда. Стоя почти у самого берега, он в упор расстреливал немецкие танки, пытавшиеся выскочить на мост.

Никитин оглянулся. За ним бежал Байков. Как капитан судна, обреченного на гибель, последним покидает борт корабля, так и младший лейтенант Байков последним оставлял мост. Никитин подумал, что командир промедлил, желая убедиться, все ли сделано так, как он любил, — надежно, основательно. Командир улыбнулся. Эту улыбку хорошо запомнил Никитин. Она не исчезла с лица Байкова и тогда, когда вражеский танк метнулся на мост.

В это мгновенье, сотрясая всю округу, грянул взрыв. Огненные языки лизнули край низко плывших облаков. За ними потянулись в небо клубы дыма… Когда смолкло эхо и рассеялся дым, не было ни тупорылого танка, ни бежавших за ним фигурок в мундирах мышиного цвета. Над берегом повисла тишина. Лишь река кипела и пенилась у рухнувших ферм моста.

ПОСЛЕ ВЗРЫВА

У всех, кто наблюдал взрыв, не оставалось никакого сомнения в том, какая участь постигла героев. В тот же день 50-й батальон ушел в сторону Ленинграда. Пока писари писали похоронные, а в штабе оформлялись наградные листы, на берегу Великой происходило удивительное. Вот что рассказал нам Иван Иванович Холявин:

— Я очнулся, но долго не мог открыть глаза, а когда открыл, то увидел, что лежу наполовину зарытый в землю. Попытался подняться. Руки и ноги не слушались. Терял сознание. Снова приходил в себя. Сил не было, и я продолжал лежать, будто скованный по рукам и ногам. Сколько так пролежал, не знаю. Помню, что только глубокой ночью сумел выбраться. Потом долго сидел, не понимая, что произошло. Наконец встал и пошел через горящий город. Улицы были безлюдны. Никто меня не остановил, никого я не видел. Решил пробираться к дому. В Подборовье было пусто. Неподалеку гремел бой. Тропка вывела меня через лесок к своим. Какое-то подразделение занимало оборону чуть в стороне от шоссе. Мне дали винтовку и семнадцать патронов. Потом воевал под Новгородом. Однажды, когда мы были в разведке, среди нас нашелся предатель, мы угодили в плен…

В плену оказался и Павел Иванович Алексеев. Но ему вскоре посчастливилось бежать, а потом связаться с ленинградскими партизанами. Он воевал в составе 7-й партизанской бригады, а весной 1944 года стал бойцом 201-й стрелковой дивизии.

Остался в живых после взрыва и Андрей Иванович Анашенков. Отлежавшись на берегу, он сумел доковылять до дому. Жену и ребятишек не застал, они прятались в лесу. Анашенков на клочке бумажки нацарапал записку: «Был дома, ушел на Ленинград».

У околицы повстречал старика соседа.

«В лес пойдем, Андрюша. Теперь у нас один удел — хорониться».

«Нет, дед, мой удел другой. Кто же будет гнать фашистов назад!»

Как сложилась дальнейшая судьба этого солдата, пока установить не удалось.

— Я приходил в себя после взрыва, почитай, полный месяц, — говорит Петр Кузьмич Никитин. — Добрался до дому и как упал на пороге избы, так и не встал. В августе стал учиться ходить. Тут и подоспел ко мне полицай. Привел к военному коменданту, а тот на выбор предлагает: либо в полицию, либо в лагерь военнопленных. «Нет, говорю, никто у нас в роду полицаями не был, и мне не с руки подаваться на эту должность». Так оказался в лагере… Что перенес, про то говорить нечего. Стал тогда ловчить, прикидывать, и в один прекрасный день дал дёру. Убежал. А в таком разе перед русским человеком один путь оставался — в партизаны. Как саперу, знакомому с подрывным делом, мне в отряде особый почет был. Дважды пускал под откос немецкие эшелоны… В январе тысяча девятьсот сорок четвертого года наш отряд влился в ряды армии.

Летом в одном из боев на Карельском перешейке меня ранило. После госпиталя попал уже на Первый Украинский фронт, в стрелковый полк. Сперва воевал простым стрелком, а вернувшись в строй после очередного ранения, получил от командира погоны с нашивками младшего сержанта и принял отделение. Вскоре вышли мы к Одеру. Оттуда, с того берега, прямая дорожка до Берлина открывалась. Лодка попалась нам добрая. Двадцать три солдата взяла. Только не всем нам довелось до противоположного берега добраться. Уж очень сильный огонь был. Но все-таки мы пробились, оседлали развилку дорог и держались почти сутки, до тех пор, пока не подоспели на плацдарм наши основные силы. Тут снова все пошли вперед. А я остался: еще раз задержала меня в пути немецкая пуля…

В тысяча девятьсот пятьдесят третьем году пришла в военкомат на мое имя медаль «За отвагу». А теперь узнал, что награжден еще орденом Ленина и орденом Отечественной войны второй степени. Вот и выходит, что ни одно доброе дело в нашей стране не остается незамеченным…

Попытались мы найти и Николая Ивановича Панова. Его фамилия названа в приказе № 164 войскам Северо-Западного фронта от 15 февраля 1942 года о награждении отважных саперов. В Псковском городском военкомате проверили по книгам учета, кто из Пановых призывался в армию в 1941 году. Но тут нас ждало разочарование. Оказалось, что Пановы — одна из очень распространенных на Псковщине фамилий. Есть целые села, где чуть ли не каждый второй — Панов. Нам попадались Пановы артиллеристы, летчики, танкисты, но ни одного сапера. В это время подоспел ответ на запрос в архив Министерства обороны СССР. Оттуда сообщили, что в списках личного состава 50-го инженерного батальона числился Панов Павел Васильевич и жил он в деревне Заходцы Псковской области.

Казалось бы, поиски подходят к благополучному завершению. Надо было лишь убедиться, что именно этот Панов служил в 50-м батальоне. Снова отправляемся в военкомат, поднимаем карточки бывших военнослужащих, снятых с учета по возрасту. Наконец, перед нами карточка Павла Васильевича Панова. Он действительно служил в 50-м батальоне, сейчас проживает в Заходцах. Значит, он? Но почему же в приказе названы иные имя и отчество? Неужели при составлении наградных документов вкралась ошибка?

Едем в Заходцы. Павел Васильевич работает лесником на отдаленном участке. В лесу его не найти. Пришлось набраться терпения и ждать, пока он явится сам.

— Вы служили в пятидесятом батальоне?

— Служил.

— Мост в Пскове подрывали?

— А как же!

Мы готовы были обнять Павла Васильевича, поздравить его с наградой, как мы уже это делали с его товарищами. Но рассказ Павла Васильевича настораживает нас. Он совсем расходится с тем, что нам уже хорошо известно.

И тут осенила догадка:

— А вы какой мост подрывали?

— Как какой? Ольгинский.

— Значит, не Рижский?

— Нет, его подрывала специальная команда. Она последней в городе оставалась.

— А что вам известно о ней?

— Мало. Знаю только, что подрывники погибли геройской смертью. Может быть, вы в Торошино проедете? Там как-то я встретил плотника. Он из того взвода.

— Никитина?

— Его.

Поиски продолжались. И вот наконец в архиве мы узнали довоенный адрес Панова Николая Ивановича: «Ленинград, 1-й круг, дом 5, квартира 4».

Едем в Невский район и находим старые домовые книги дома № 5. В них записано несколько Пановых, в том числе Николай Иванович и его мать Александра Ивановна. В 1942 году Пановы переехали на Загородный проспект. Едем по новому адресу. Там нас ждала неудача: по этому адресу Пановы больше не проживают — Александра Ивановна умерла от голода. Тонкая нить следа вот-вот должна была порваться. Но жильцы первой квартиры дома № 15, узнав цель наших поисков, связывают нас с другими старожилами. Те вспоминают, что у Александры Ивановны была дочь Валя.

Нет нужды подробно рассказывать, как мы нашли Валентину Ивановну — сестру Николая Панова. Важен ее рассказ:

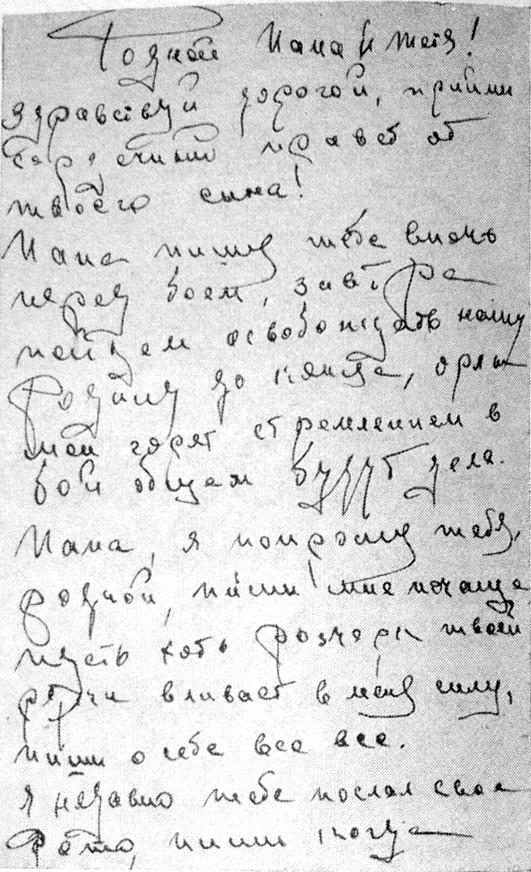

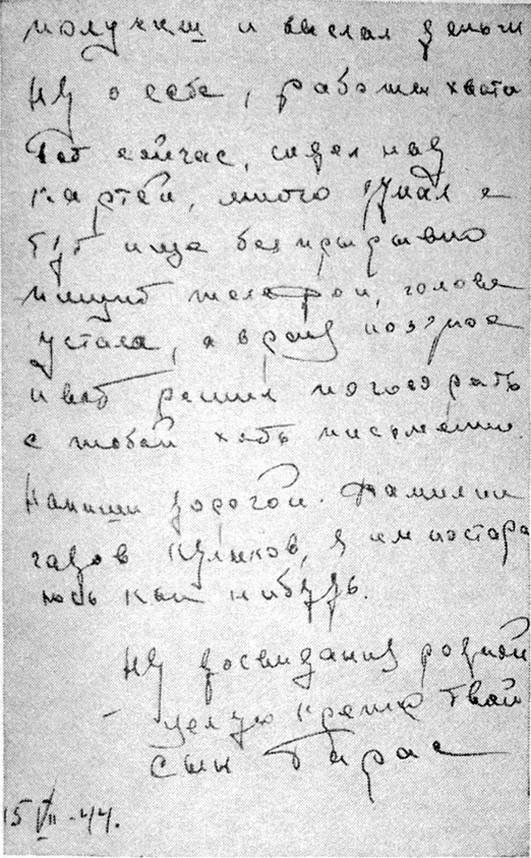

— Еще в тысяча девятьсот сорок первом году мы получили извещение о том, что Николай погиб смертью храбрых. С берегов реки Великой пришли к нам и его последние письма.

Валентина Ивановна достает маленькую фотографию. Открытое волевое лицо. На верхней губе — едва заметный шрам.

— Наверное, за эту отметку все звали Николая боксером, — продолжает сестра героя. — Он и впрямь был сильным, смелым…

* * *

Стояла ранняя весна, когда мы с героями саперами отправились к Рижскому мосту. На Великой еще держался лед, но высоко в небе плыли уже по-весеннему легкие облака. Мы идем по берегу.

— Тут я лежал! Видите, старый окопчик, — говорит Никитин.

Он показывает на едва заметную щель.

— А мой вот здесь, — ведет нас чуть в сторону Холявин.

Сохранился и крошечный блиндаж младшего лейтенанта Байкова.

Бывшие саперы несколько минут стоят молча, обнажив головы.

А недалеко от блиндажа, как памятник погибшим героям, возвышается мост, красивый, надежный. По нему паровоз тащит тяжелогруженый состав.

На рубежах войны торжествует жизнь.

Н. Масолов ОРЛИНОЕ ПЛЕМЯ — МАТРОСЫ

МОЛЧАНИЕ — ТОЖЕ ОРУЖИЕ

В один из августовских дней по улицам древнего Таллина в направлении к живописной горе Маарьямаа протянулись людские колонны. Гордо реяли боевые знамена и военно-морские флаги. Вместе с балтийскими моряками и воинами Советской Армии шли ветераны труда, пионеры. К ним присоединялись все новые и новые группы жителей эстонской столицы. Почти у каждого были в руках цветы.

На углу центральной улицы стояла небольшая группа иностранных туристов. Один из них обратился к проходившему мимо рабочему-эстонцу:

— Скажите, пожалуйста, почему такая масса людей? Что происходит?

— Переносятся останки Евгения Никонова, — ответил рабочий.

— А кто такой господин Никонов? Министр? Академик? — послышались новые вопросы.

— Нет, — последовал ответ, — Никонов — матрос, простой русский матрос.

Евгений Никонов! Его именем названа одна из улиц Таллина, в парке Кадриорг стоит памятник матросу- балтийцу. Зорко всматривается он вдаль. В правой руке моряк держит бинокль, а в левой крепко сжимает автомат. В штормовую погоду балтийские ветры доносят сюда мощное дыхание моря.

Чем же прославил свое имя матрос Никонов? Чем заслужил любовь народа?

Заканчивался второй месяц войны. Таллин был окружен с трех сторон. Фланги наступавших дивизий гитлеровцев уперлись в море.

Мужественно отстаивали каждую пядь земли красноармейцы, краснофлотцы и дружины эстонских рабочих. И днем и ночью озарялся вспышками выстрелов Таллинский рейд. Это вели огонь по врагу балтийские корабли.

В числе их был и лидер «Минск», на котором служил Евгений Никонов. Экипаж лидера часто читал семафор с флагманского корабля — крейсера «Киров»: «Командование сухопутных сил благодарит за эффективную стрельбу».

Во флот Евгений пришел по путевке комсомола. У него была нелегкая юность: рано остался сиротой, не окончив среднюю школу, пошел работать на завод. В школьные годы он не зачитывался книжками про плавания фрегатов и бригантин, не мечтал об океанских походах, но, ступив на палубу боевого корабля и совершив первый поход, понял: море требует — будь умелым и мужественным. И юноша принял этот вызов. Ревностное отношение к делу и высокая дисциплинированность помогли ему быстро освоиться с морской службой.

…На берегу вблизи Маарьямаа построены отряды моряков. Смолкла мелодия «Интернационала». К балтийцам, отправляющимся в бой, от имени политуправления флота обращается писатель Всеволод Вишневский:

— Помните, други, за вашей спиной не только Таллин, но и город великого Ленина. Туда, к священным невским берегам, рвутся фашистские гады. Стойте насмерть! Деритесь по-балтийски!

С таким напутствием ушел с отрядом моряков, возглавляемых политруком Шевченко, и Евгений Никонов.

Подавая командиру рапорт с просьбой послать его на помощь армейцам, он обещал: «Буду бить врага, как повелевает воинский долг и присяга. Экипажу за меня стыдно не будет».

Отряд Шевченко начал боевые действия спустя два часа после митинга, и с той поры не выходил из боя вплоть до ухода наших войск из Таллина. В стычках с врагом Никонов действовал отважно. В районе поселка Кейла он несколько раз ходил в разведку, приносил командованию ценные сведения о противнике. Однажды, возвращаясь из разведки, Евгений был ранен, но в госпиталь идти отказался.

18 августа 1941 года поредевший отряд Шевченко и несколько десятков таллинских рабочих закрепились в лесу на холмах близ хутора Харку. Окровавленные, с воспаленными от усталости глазами, моряки и рабочие отбили за день несколько атак моторизованной пехоты противника.

Когда на землю спустились сумерки, хутор Харку заметно оживился, там послышался гул моторов. Что замышляет враг? Решено было послать разведчиков. Пошли добровольцы Ермаченков, Антохин, Никонов… Потянулось томительное ожидание. Вдруг в кустарнике около хутора раздался одиночный выстрел, затем заговорили автоматы, ухнул гранатный взрыв. Разведчики не вернулись.

Миновала полночь. На хуторе стояла гнетущая тишина. Но вот там запылал огонь и раздался крик. Через несколько секунд он повторился. Бойцы услышали слова:

— Товарищи, отомстите!

Словно ветром подняло людей. Бесшумно и быстро матросы и рабочие приблизились к Харку. Еще минута, и вспыхнул бой — короткий, жестокий. Натиск был стремителен и смел. Гитлеровцы бежали.

Жуткая картина представилась глазам балтийцев: горел костер, над ним к дереву был привязан Никонов. Глаза у разведчика были выколоты, все тело в ножевых и штыковых ранах.

Пленные фашисты рассказали, что Никонов попал в их руки, потеряв сознание в бою с дозором. Ермаченков и Антохин погибли. Когда Евгений очнулся, перед ним стоял эсэсовский офицер. Его интересовало, какие части расположены у морского побережья, сколько матросов сошло с кораблей на берег, чем вооружен лидер «Минск». Никонов молчал. Его начали бить, прижигать тело сигаретами, колоть ножами. Ни слова. И лишь когда пламя забушевало у ног, Евгений крикнул товарищам, чтобы они отомстили за его мученическую смерть.

ПОДВИГ В КЕРСТОВЕ

Магистральная дорога Таллин — Ленинград. К ней примыкает шоссейный тракт, берущий начало из поселка Котлы. Справа и слева вдоль шоссе шумят на легком ветру хлеба, голубеют озерца северного шелка — льна.

В погожий летний день 1941 года по этому шоссе ползли фашистские танки. Близко, очень близко подобрался враг к Ленинграду!

Время приближалось к полудню, когда в село Керстово, расположенное на шоссе, вошли шестеро моряков. Опустевшее село казалось вымершим, и балтийцы были удивлены, когда в одном из окон мелькнуло лицо девочки-подростка.

Беженка Надя Румянцева в то утро оказалась единственным человеком, не покинувшим Керстова. Она принесла балтийцам ключевой воды. Напившись и перевязав раны, моряки попрощались со своей помощницей и заняли оборону за выступами здания каменной церкви. Старая кирпичная кладка, толстые стены и узкие, похожие на амбразуры, зарешеченные окна могли послужить смельчакам надежным укрытием.

С холма, на котором высилась старая церковь, хорошо просматривалась дорога на Ленинград. В полдень на ней показались фашисты. Было их много. Шли они уверенно, наглые, беспощадные. И тут заговорили пулеметы моряков…

Начался бой. Шестеро советских патриотов дрались против батальона. Гитлеровцы и раз, и другой пытались ворваться в центр села, но меткие пулеметные очереди преграждали им путь. Сатанели враги. Теперь уже более десяти пулеметов вели огонь по позициям моряков, в ход пошли и минометы.

Наконец иссякли патроны у балтийцев. Фашисты окружили холм. И тогда герои выбежали из-за укрытий, в окровавленных тельняшках, во весь рост. С криком: «Полундра! Круши гадов!» — они бросились в штыковую атаку…

Ночью жители Керстова Ксения Ивановна Тимошева и Андрей Федорович Жбанков похоронили растерзанные тела моряков. У двух из погибших под тельняшками в специальных карманах они нашли красные книжечки. Тимошева зарыла партийные билеты в кустах…

* * *

В последние годы удалось установить, что командиром, пославшим несколько небольших групп краснофлотцев в засаду на Ленинградское шоссе, был комендант морского аэродрома Сергей Илларионович Говорков. Коммунист-капитан почти до самого прихода фашистов оставался в районе аэродрома, организуя сопротивление оккупантам, ушел в леса последним, пробился к Ленинграду, сражался с фашистами на Ладоге и под Тихвином, где и погиб смертью храбрых в 1942 году.

Сергей Говорков

Старожилы Керстова рассказывают, что якобы один из погибших моряков бывал в селе до войны. Фамилия его Болотин. С ним приходил товарищ, тоже балтиец, родом из Гатчины.

Но фамилию одного из участников легендарного боя все же удалось установить. Однажды к учительнице Людмиле Ивановой, не сумевшей эвакуироваться, зашел пожилой немец, очевидно, антифашист. Он передал девушке письмо, найденное в кармане одного из убитых в районе Керстова моряков, и попросил переслать его родным героя после… войны.

Иванова выполнила эту просьбу летом 1944 года. У нее сохранился адрес. На посланное по этому адресу письмо ответила племянница погибшего. Лиля Ходакова прислала фотографию своего дяди Василия Дмитриевича Ходакова.

…У дороги, вблизи полуразрушенного здания церкви, стоит обелиск. Под ним спят вечным сном русские богатыри. На обелиске пока не указаны фамилии участников легендарного боя… Кто знал их, отзовитесь!

Василий Ходаков

ХРАБРЕЙШИЙ ИЗ ХРАБРЫХ

Уже грохотали корабельные пушки с Невы, уже шли бои под Ораниенбаумом, но бой за Ленинград не прекращался и за сотни миль от его застав — на островах Саарема (Эзель) и Хиума (Даго).

«Воротами в Балтику» называют этот архипелаг. Здесь выход в море из Финского и Рижского заливов

Осенью 1941 года Балтика заштормила рано. Малые корабли не смогли подойти к Эзелю и снять всех его защитников. Крупные суда ежедневно вели стрельбы с гаваней и рейдов Кронштадта. Редели ряды бойцов островных гарнизонов. Когда их осталось немного, они взорвали свои орудия и пробились к полуострову Сырве.

В те дни Москва получила последнюю весточку с Эзеля — радиограмму, данную открытым текстом. В ней была всего лишь одна фраза: «Радиовахту закрываю, иду в бой, в последний бой». На запрос: «Что делается на острове?» — радист успел передать только два слова: «Прощайте, прощайте…»

Душою последних боев на Эзеле были командиры-коммунисты. Храбрейшим из храбрых называли товарищи комбрига Гаврилова. Петр Михайлович и его солдаты не были моряками, но они по праву разделяют бессмертную славу защитников Балтики.

…Горстка матросов прижата к дюнам. Трехдневный бой измотал людей до крайности. Окопавшись в прибрежном ивняке, балтийцы отстреливаются редко — берегут патроны для последней схватки. И вдруг справа, из-за дюн, раздается громкое «ура!». Через мгновение в тылу фашистов показывается цепь атакующих красноармейцев. Впереди Гаврилов.

— Ребята, не отставай от комбрига! — несется по цепи.

Помощь подоспела вовремя.

Где появлялся в те страшные дни человек с седыми висками и орденом Красного Знамени на гимнастерке, там исчезала растерянность, лица утомленных бойцов озаряла улыбка. Из уст в уста передавались слова, сказанные Гавриловым матросам, прижатым к самому морю: «Хлопцы, неудобно, что море нам пятки лижет. А ну, пошли — потесним фрицев!»

И хлопцы пошли. В строй встали даже тяжелораненые. Моряки отбросили врага, прорвались к своим.

Петр Михайлович Гаврилов

В конце сентября 1941 года жена Гаврилова и его дочурка Юля чудом получили последнее письмо от Петра Михайловича. Подвергаясь ежеминутно смертельной опасности, Гаврилов писал семье: «Я жив и здоров, живу хорошо…»

Сохранилось еще одно письмо комбрига, письмо о… кукле. За несколько дней до начала войны жена и дочь Петра Михайловича уехали в Ленинград. Зная привязанность дочери к кукле — последнему его подарку, Гаврилов в разгар оборонных работ писал Юле: «Куклу твою я каждую ночь качаю, так как она плачет и вспоминает тебя. Я ее успокаиваю и говорю, что Юля на днях приедет, тогда она успокаивается и спит. Мне с ней прямо мучение, каждый раз ухожу, как следует не поспавши. Юлечка, я думаю, что вы с мамой скоро приедете…»

Святая ложь… Опытный командир (Гаврилов был участником советско-финской войны), Петр Михайлович прекрасно понимал, что вряд ли состоится желанная встреча. Но чтобы встретились другие отцы со своими детьми, он сделал все, что мог.

Последний раз отважного комбрига видели у пристани. Стоя в осенней воде, он хладнокровно руководил посадкой раненых на единственный катер, бывший тогда в распоряжении защитников Эзеля.

"ТОВАРИЩ ТЕНДЕР"

Кому довелось воевать на Ладоге, участвовать в десантах на левый берег Невы, тот помнит небольшие кораблики-скорлупки с несколько странным названием — тендера. Это был новый, совершенно незнакомый до Великой Отечественной войны, тип судов. Создали его золотые руки ленинградских корабельных дел мастеров. Мелкосидящие, умевшие хорошо маневрировать, тендера доставляли осажденному Ленинграду грузы, а в дни наступления были незаменимы в десантных операциях.

На Балтике эти суда уважительно называли «товарищ тендер». Политуправление флота даже листовку выпустило под таким названием.

Гитлеровцы при всяком удобном случае стремились расправиться с бесстрашными тружениками моря. Так было и в один из осенних дней 1941 года. В порт Осиновец шел небольшой караван. Его атаковала группа фашистских самолетов. В это же время поблизости находился тендер Малофеевского. На вооружении старшины и его подчиненных Гребешкова, Веселова и Слабожанина был один автомат и три винтовки. Казалось, вступить в бой с таким оружием против самолетов бессмысленно. Но экипаж тендера рассудил иначе. Драгоценный груз — хлеб для Ленинграда — находился в опасности, нужно было выручать караван. И тендер отважно начал бой. С его крохотной палубы к головному фашистскому самолету протянулась огненная трасса.

Удивленные такой отвагой, воздушные пираты решили разделаться со смельчаками. Два «мессершмитта» с ревом устремились к тендеру. Малофеевский, искусно маневрируя, стал отвлекать врага от каравана. Удивление сменилось злостью, когда гитлеровцы вновь увидели на тендере вспышки винтовочных выстрелов. Фашисты засыпали тендер снарядами и пулями. Был ранен Слабожанин. Пуля пронзила грудь Гребешкова. Но моряки продолжали вести огонь. Дважды раненный, Малофеевскнй вел тендер вперед.

Летчики сделали еще несколько заходов и… израсходовали весь боезапас. Караван был спасен. У истекающего кровью героя старшины хватило еще сил заделать пробоины и перевязать раненых товарищей…

Громкая, заслуженная слава окружала тендеристов. Хорошо сказал о них однажды летчик истребитель, барражировавший и зоне высадки десанта с тендеров:

— Я видел в бою мужество моих товарищей. Сами понимаете, профессия истребителя требует и крепких нервов, и умения не зажмуриваясь смотреть в глаза смерти. Но наивысшее напряжение у нас длится секунды, самое большое минуты. А у экипажей тендеров оно исчисляется часами. Я часто летал над ними, видел, как бьют по ним, а они хоть бы что, знай себе идут вперед, в самое пекло.

Отважные, бесстрашные люди воевали на тендерах. Во время одной операции тендер комсомольца Александра Коровина совершил к берегу, занятому неприятелем, 73 рейса. Три дня и три ночи без перерыва доставлял он к месту высадки десанта бойцов, снаряды, пулеметы и минометы. И все это делал под огнем. «Бронированным» прозвали своего старшину после этого боя тендеристы.

В дневнике тендериста Федора Светлова, погибшего смертью храбрых на Чудском озере в дни боев за Ленинград, была сделана такая запись:

«Я комсомолец. Родина доверила мне оружие. Всем тем, что у меня есть дорогого, я обязан своей Советской власти. Мой отец, до революции безземельный крестьянин, мечтал о таком дне, когда он сможет работать не на кулаков, а для себя. В нашей деревне сейчас богатый, хороший колхоз.

Я мечтал пойти на агрономические курсы, мечтал учиться, но началась война, и я стал бойцом. Я поклялся не жалея собственной жизни сражаться с врагами моей страны, сражаться до полной победы, и слово свое я сдержу. У меня небольшой корабль — тендер. Его сделали ленинградские рабочие. Когда они вручали нам этот тендер, то один из рабочих сказал: «Мал золотник, да дорог. Наш тендер не подведет вас в бою».

И действительно, сколько раз мне приходилось встречать на своем корабле опасность. Много раз немецкие самолеты сбрасывали бомбы. Мы заделывали пробоины и снова уходили в бой. Однажды командир сказал мне:

«Светлов, ты только что вернулся из боевого похода. У тебя на тендере есть повреждения. Сможешь ли все-таки через полчаса снова выйти на задание?»

«Так точно», — ответил я. И в моем ответе не было ни похвальбы, ни желания показать — вот какой молодец Светлов. Просто я знал: так нужно для дела».

НАДПИСЬ НА СКАЛЕ

Шел 1942 год. В Эстонии, на побережье, у группы скал, где берег круто поворачивает к югу, гитлеровцы затеяли какое-то секретное строительство. Враги очень сильно оберегали этот район. Подступы к нему охраняло специальное эсэсовское подразделение. Объект был обнесен колючей проволокой, через которую проходил ток высокого напряжения. Население с прибрежных хуторов выселили.

И вот однажды ночью за мысом на территории строительства раздался огромной силы взрыв. За ним последовал второй, еще более мощный. Через несколько минут огненный смерч бушевал на всем пространстве, обнесенном колючей проволокой.

Совершив подрыв секретного объекта, горстка советских патриотов, высадившихся у скал, отошла за мыс. Спуститься по отвесному ходу к катерам и уйти на них было возможно только в том случае, если бы кто-нибудь остался на скалах для прикрытия. Остались трое. Враги не замешкались. Поливая свинцом вершину утеса, они бросились в атаку.

Но тщетно!

Забрезжил рассвет, а гитлеровцы все еще не могли пробиться к утесу. Они обстреливали его из пулеметов, засыпали минами, но как только поднимались в атаку, их встречали меткие автоматные очереди. И тогда офицер-гитлеровец на ломаном русском языке обратился к балтийцам с предложением сдаться. Ответа не последовало. Взбешенный фашист начал угрожать пытками и ругаться. В ответ он услышал с утеса громкий насмешливый голос:

— Спокойно! Спокойно!

Этот голос, повторявший всего лишь одно слово, теперь звучал со скал каждый раз, когда гитлеровцы бросались к утесу. Затем следовал точный огонь.

Прошло несколько часов, а утес по-прежнему оставался неприступным. Лишь к полудню стих огонь и смолк насмешливый голос. Враги ползком забрались на скалу. На вершине ее они думали найти десятки трупов, но обнаружили, что сражались несколько часов с тремя десантниками.

Ночью разыгрался шторм. Воспользовавшись непогодой, эстонские рыбаки пробрались на вершину и похоронили балтийцев.

Бьются волны у базальтовых скал. На вершине мыса, названного народом Спокойным, вот уже много лет стоит огромный камень. На его стороне, обращенной к морю, неведомо кем высечено:

Павел Мурашкин.

Камил Мухамеджанов.

Оле Метсаар.

1942 год.

В. Пашкин АТАКУЮТ ЮНГИ

РОМАНТИКИ МОРЯ

Летом 1940 года в Ленинграде от пристани у Большого Охтинского моста отошел пароход «Володарский». Пароход шел вверх по Неве. Миновав Шлиссельбург, он взял курс на север, к острову Валаам, где на вершине горы, покрытой шапкой вековых сосен, высился пятиглавый собор, а выросшие среди крутых гранитных скал рябины склонили пурпурные гроздья над водами седой Ладоги.

Всю дорогу на пароходе не смолкал веселый гомон. Пассажиры «Володарского» — пятнадцатилетние и шестнадцатилетние подростки — толпились на верхней палубе, спорили, шутили, пели. То и дело звучали слова — кабельтов, миля, на траверзе, на румбе… Совсем недавно эти мальчишки гоняли голубей, играли в «казаки-разбойники», а на уроках дергали девчонок за косички. Теперь они — юнги, точнее еще не юнги, но едут учиться в школу боцманов. Как же не чувствовать себя «морскими волками»!

Валаам на будущих моряков произвел огромное впечатление. Тенистые сады, дивные леса, живописные скалы, заброшенные отшельнические скиты. Седой стариной веяло от домика, в котором но преданию останавливался Петр Первый, от уникальных солнечных часов на площади перед зданием школы, да и от самих метровой толщины стен здания, где раньше была монастырская гостиница.

Юнги вместе с курсантами боцманами готовили помещении для занятий. Ломали стены в узких кельях, чтобы оборудовать светлые и просторные классы и кубрики. Романтикам моря пришлось изучить множество профессий и специальностей. Они были каменщиками и плотниками, штукатурами и малярами, столярами и слесарями.

Морскую практику юнги проходили под руководством капитан-лейтенанта Е. Л. Костюченко. Бывший боцман с линейного корабля «Андрей Первозванный», участник штурма Зимнего дворца, человек, отдавший всю свою жизнь флоту, Емельян Лаврентьевич горячо привязался к своим воспитанникам. Много интересных историй поведал он им о военных моряках времен гражданской войны. Затаив дыхание, слушали юнги рассказы о том, как моряки линкора «Андрей Первозванный» участвовали в подавлении мятежа белогвардейцев на фортах Красная Горка и Серая Лошадь; о походе вокруг Скандинавского полуострова крейсера «Аврора» и учебного корабля «Комсомолец»; о том, как ходил в Англию линкор «Марат», как мастерски становился он на фертоинг на глазах у изумленных англичан. И хотя о себе Костюченко не любил говорить, ребята от старших курсантов узнали, что часы, на которые частенько поглядывает Емельян Лаврентьевич, были подарены ему командиром линкора Галлером за отвагу в боях с белогвардейцами.

Частыми гостями в кубриках юнг были комиссар школы Зеленков и политрук роты Лапин. Политрук участвовал в войне с белофиннами. Он часто говорил юнгам, как важно на войне уметь хорошо маскироваться, окапываться. Некоторые из его фронтовых товарищей считали, что строевая подготовка, штыковой бой, окапывание не нужны морякам, и это было их большой ошибкой.

Незаметно пролетел год учебы. Окрепли, возмужали юнги… Они научились рыть окопы, метко бросали гранаты, хорошо стреляли, лихо кололи штыком.

В субботу 21 июня 1941 года курсанты-боцманы и юнги ушли в шлюпочный поход вокруг острова. Утром следующего дня, когда длинная кильватерная колонна шлюпок, одетых в белоснежные паруса, подошла к Монастырской бухте, к шлюпке, на которой находился начальник школы капитан 3-го ранга Воспанков, подлетел быстроходный катер.

— Война! — крикнул в мегафон матрос.

ОТЧИЗНА ЗОВЕТ

Валаам стал маневренной базой Ладожской военной флотилии. Сюда прибыла 4-я морская бригада под командованием генерал-майора Ненашева.

10 сентября Ненашев и военком бригады полковой комиссар Вайда подписали приказ о создании роты юнг. Командиром роты был назначен преподаватель тактики пехоты лейтенант Василий Павловский, политруком — Даниил Лапин. Части морской бригады в это время уже втягивались в битву на берегах Невы. Во второй половине сентября батальон под командованием капитана Роева, поддержанный артиллерийским огнем 115-й стрелковой дивизии, стремительным броском форсировал Неву вблизи поселка Московская Дубровка. Морские пехотинцы зацепились за берег и с упорными боями стали закрепляться на простреливаемом со всех сторон клочке земли.

Днем и ночью гремела теперь канонада над Невой. Огонь вражеских пулеметов и минометов мешал продвижению балтийцев.

Нужно было уничтожить огневые точки противника. Выполнение этой трудной задачи командование бригады решило возложить на батальон капитана Пономарева, в состав которого входила рота юнг. Начальник штаба бригады полковник Ярыгин вызвал на командный пункт Пономарева и Зеленкова, ставшего комиссаром третьего батальона. Выслушав их рапорт, генерал сказал:

— Необходимо на рассвете форсировать Неву. Точка высадки — излучина реки, в полутора километрах южнее батальона Роева. Крайне важно уничтожить огневые точки фашистов у противотанкового рва, а затем развить наступление в направлении деревни Арбузово. Следует учесть, что ширина Невы в месте высадки около шестисот метров. Десантники должны быть хорошими гребцами. Не исключена возможность, что операция будет проходить под сильным артиллерийским и минометным огнем противника, у него большое преимущество в боевой технике. И от того, как поведут себя бойцы, зависит исход всей операции. Задача очень ответственная, и выполнить ее смогут только люди беззаветной храбрости. Есть у вас такие люди?

— Есть, — ответил Зеленков. — На боевое задание пойдет первая рота. Это — юнги и курсанты-боцманы.

— Юнги? — спросил генерал. — А справятся ли они?

— Справятся, товарищ генерал, — ответил Пономарев. — Командует ими опытный командир лейтенант Павловский.

— А политрук роты Лапин — участник финской войны, разведчик, много раз ходил в тыл к белофиннам, — добавил полковник Ярыгин.

— Ну что ж, — после минутного раздумья решил генерал. — В добрый час!

…Наступила последняя ночь перед боем. Первую роту разместили на отдых в помещении школы. Не спится. Молодые моряки беспокойно ворочаются с боку на бок, прислушиваясь к монотонному шуму дождя.

У классной доски низко склонились над столом два друга: комсорг роты Николай Ивашкевич и поэт школы — боцман Алексей Белоголовцев. При свете чадящей коптилки они выпускают боевой листок «Полундра». Ночную тишину нарушает вдруг звонкий голос юнги Козлова:

— Не хочу спать и не буду. Комсорг, — обращается он к Николаю, — разреши, пожалуйста, Лёне Перелечу сыграть что-нибудь!

— «Раскинулось море…», «Железняка»! — раздаются голоса.

— Тихо, хлопцы! — строго говорит Ивашкевич. — Приказано отдыхать, значит нужно отдыхать. Через четыре часа подъем. Ясно?

Долговязый Перепеч, уже потянувшийся к баяну, неохотно ложится на топчан.

— Ребята, а ребята, — громко шепчет неугомонный Шура Блохин. — А здорово сегодня Кондратьев воевал с телегой.

Юнги громко смеются, вспомнив, как днем во время воздушного налета Борис Кондратьев вместо того, чтобы укрыться в щель, залез под телегу и зацепился хлястиком шинели за гвоздь в ее днище. Старшина Тарасов приказывает: «Прыгай в щель», а Борис не может отцепиться. Он вперед, и телега за ним, он назад, и телега туда же. Наконец, вырвав вместе с хлястиком добрый кусок сукна, Борис освободился от телеги и юркнул в щель.

— Ладно, хватит вам, — просит друзей Кондратьев. — Под телегу больше не полезу, это уж точно. Досталось мне от старшины за порванную шинель. Это похуже бомбежки.

В другом конце класса вполголоса разговаривают двое.

— Слушай, Гошка, — тихо шепчет, обращаясь к Дубову, Николай Милосердов. — К нам в роту прислали двух девушек, медички. Хорошенькие. Одну зовут Дора, фамилия Беликова. Она из Ленинграда, а со второй поговорить не удалось, вызвали их к лейтенанту.

— Успел познакомиться? Ну и ловок же ты. Колька. Давай спать, донжуан, утром нам не до девушек будет.

В углу у печки тихо говорят между собой Николай Зайцев и Василий Кодин.

— Коля, давай обменяемся адресами. Хорошо?

— Зачем?

— А вдруг… Если что случится, напишешь матери…

— Добро, Вася. И ты напиши, если что…

Забрезжил рассвет. Наступил день 23 сентября 1941 года. Моросил мелкий и частый дождик. Над полуразрушенным поселком, над широкой гладью Невы повис густой, серый туман. Пахло дымом и гарью. Фашисты, боясь ночных атак, каждую ночь сбрасывали осветительные бомбы и стреляли по домам поселка зажигательными снарядами.

Прозвучал сигнал подъема. Юнги окружили комиссара Зеленкова. В полинявшей от солнца гимнастерке, крепкий, загорелый, стоял он перед ними с зажатой в руке фуражкой. Внимательно осмотрел молодых балтийцев, притихших и серьезных, взволнованно заговорил:

— Друзья мои, сегодня у нас боевой экзамен. Сдавать его пойдем вместе. Это будет бой за наш родной и любимый Ленинград. Дадим же клятву отстоять его!

— Клянемся!

— Не дрогнем!

ДРАЛИСЬ ПО-ФЛОТСКИ

Под прикрытием тумана рота спустилась в глубокий овраг, по дну которого текла маленькая речушка Дубровка. Ноги по щиколотку вязли в сыпучем песке: на плечах лежал тяжелый груз — лодки, доставленные из парков Ленинграда. Над Невой рвалась шрапнель, где-то поблизости неумолчно ухали шестиствольные минометы, бешено строчили пулеметы.

Вот и берег. Осколки снарядов, шипя, бороздили мокрый песок. На реке вздымались огромные белоснежные фонтаны. Юнги спокойно, как на учениях, спустили баркасы и лодки в воду. Хотя и замирали сердца, и щемящий холодок пробегал по спинам, без суеты, быстро отошли от берега.

Минута, другая, и вот уже лодки, шурша о песчаное дно, уткнулись носом в пологий грунт у высокого и крутого берега. Высадились без потерь.

— Молодцы, хлопцы. Неву форсировали хорошо, — говорил Зеленков, обходя бойцов. — Верю, что смело пойдете в бой.

— Не подкачаем! Дадим фрицам по мозгам! — ответил за всех Алексей Белоголовцев. Высокий, широкоплечий волжанин стоял опоясанный пулеметными лентами, с гранатами за поясом.

— Силен, боцман! — с восхищением сказал Виктор Шишкин. — Ему не пулемет носить, а пушку. Донесет!

До атаки оставались считанные минуты. И вот наконец прозвучал голос комиссара:

— За Родину! За Ленинград!

— Ура-а-а!.. — взметнулось над берегом.

Юнги ринулись вперед. Перемахнули капустное поле. Вот и шоссейная дорога. И тут фашисты обрушили на смельчаков шквал огня.

Залегли балтийцы, начали отстреливаться. Особенно сильным был огонь из подбитого немецкого танка.

— Выбить гадов! — приказал Павловский.

Юнги Бар, Милосердов и Поляков по-пластунски подползли к танку и забросали пулеметчиков гранатами. Появились первые раненые — Костя Перцев, Василий Кодин. Широко разбросав руки, как бы обнимая землю, лег навечно Борис Воробьев. К тяжело раненному в живот Володе Кучаренко подползли Борис Долгополов и Николай Бабенко. Володя, прижимая руками живот, тихо стонал. Увидев товарищей, он глазами показал на черневший справа полуобгоревший сарай.

«Стреляют оттуда», — решил Долгополов и вынул из-за пояса гранату.

— Погоди-ка, — остановил друга Бабенко.

Он отполз в сторону, снял каску и приподнял ее на винтовке. Раздался выстрел. Пуля пробила каску.

— Стреляют бронебойными, — вполголоса сказал Николай.

Заметив фашистского снайпера, Бабенко долго лежал. затаясь. Наконец гитлеровец на какой-то миг показался в окошке у самой крыши. Этого и дожидался балтиец. Раздался выстрел, и, взмахнув руками, немец упал на землю.

Смело действовали юнги. Захватив противотанковое орудие. Петр Шевцов, Александр Костыренко и Алексей Белоконь повернули его в сторону врага и открыли беглый огонь по перешедшим в контратаку немцам. В это время рядом с Павловским разорвалась мина. Командир упал. Петр Шевцов метнулся к нему:

— Товарищ лейтенант!

Павловский открыл глаза, чуть слышно прошептал:

— Передайте жене…

И замолчал.

Что-то оборвалось в груди Петра. Жгучая злоба охватила юношу. Он поднялся во весь рост и бросился навстречу фашистам. Над полем боя раздался его громкий призыв:

— За командира! Бей фашистскую сволочь!

Это была тяжелая, кровопролитная схватка. Ловкость и смелость победили силу и опыт. Фашисты были выбиты из окопов у узкоколейки и шоссейной дороги. Моряки вплотную подошли к противотанковому рву, проходившему вдоль опушки леса, за которым лежала деревня Арбузово.

Тяжело далась юнгам эта победа. Погиб лейтенант Павловский, тяжело ранен политрук Лапин. Убиты Миша Ворох, Николай Крючков, Борис Носков, Володя Ивашкевич, младший брат комсорга. Ранены командиры взводов Федчун и Лешуков. Контужен комиссар Зеленков. Погиб Шевцов, защищая в рукопашной схватке раненого старшину Тарасова.

Командование ротой принял Николай Ивашкевич, голубоглазый старшина, уроженец города Горького. Он быстро и правильно оценил обстановку. Юнги находились буквально в двадцати — тридцати метрах от позиций врага. Фашисты временно прекратили стрельбу из минометов и орудий, зная, что морякам путь назад всегда можно отрезать стеной огня. Накопив силы, враги думали уничтожить их. Связь с командованием батальона прервалась, — связной Александр Сухов погиб. А доложить обстановку командованию нужно во что бы то ни стало. «Кого послать с донесением? Ведь это почти на верную гибель!» — мучительно думал Ивашкевич. К нему подошел мичман Черненко, заменивший Зеленкова.

— Комиссар передал мне карту. Здесь, за узкоколейкой, течет ручей Мойка. По нему можно выйти к Неве, а там свои. Кого решили послать?

— Товарищ старшина, разрешите я заменю Сухова.

Это сказал Ивашкевичу Поляков, услышавший последние слова Черненко.

— Иди, Саша, но будь осторожен, не рискуй зря. Ползи вдоль узкоколейки до ручья, а затем по его правому берегу к Неве. Так дальше и дольше, но зато вернее.

Отважный юноша выполнил задание, пробрался на командный пункт батальона. Начальник штаба бригады полковник Ярыгин передал Ивашкевичу приказ: «Держаться до последнего. С наступлением темноты подойдет пятый батальон под командованием капитана Карельского».

Получив приказ, Ивашкевич принял отчаянно смелое решение: наступать своими силами, захватить позиции врага за противотанковым рвом и там закрепиться.

— Немцы с наступлением темноты собираются атаковать нас, а мы упредим их, — говорил он командирам взводов — старшинам Колбасе, Терещенко, Спиридонову. — Неожиданный удар даст нам преимущество.

На том и порешили.

— Приготовить гранаты. Бросать только по команде! — передал по цепи Ивашкевич.

Юнги приготовились к новому броску.

— Гранаты!

Десятки взрывов раздались одновременно в окопах, занятых фашистами. Еще рвались гранаты, когда Ивашкевич вскочил на кромку рва. За ним поднялись остальные моряки. В ход пошли штыки и ножи. Боцман Белоголовцев схватился с четырьмя гитлеровцами. Троих заколол штыком, а на голову четвертого с силой обрушил приклад винтовки. Забросал гранатами пулеметный расчет врага Виктор Шишкин. Семенов и Дубов подорвали дзот. Рослый немец в упор выстрелил в Ильина. Пуля ожгла плечо. Юнга упал. Немец хотел добить его, но подоспел Юрий Корчагин и заколол гитлеровца штыком.

Плечом к плечу с молодыми балтийцами шли в атаку ленинградские девушки: семнадцатилетняя Дора Беликова и сестры Ира и Зоя Аверины — медицинские работники бригады. Их мужество и умелые нежные руки спасли жизнь многим раненым морякам.

В разгар боя, когда силы юнг начали ослабевать, подошло подкрепление. Усталые и голодные, прокопченные в пороховом дыму, с наспех перевязанными ранами, юнги снова бросились в атаку.

Под покровом ночи группа моряков во главе с Белоголовцевым, проделав проход в проволочном заграждении, вплотную подобралась к деревне Арбузово. Дружный и внезапный удар ошеломил гитлеровцев. Они выскакивали из домов, но их настигал меткий огонь станкового пулемета Алексея Белоголовцева. Шинель отважного боцмана была продырявлена во многих местах, каска пробита. Вражеские пули изрешетили щит «Максима», но руки моряка не отрывались от гашетки до тех пор, пока гитлеровцы не были выбиты из деревни.

Бой был выигран. Балтийцы закрепились на околице деревни, захватили несколько пулеметов и минометов, десятки автоматов, сотни гранат с длинными деревянными ручками и набрали вещевой мешок «железных крестов», снятых с убитых фашистов.

На рассвете роту юнг отвели на отдых. У переправы их встретил полковник Ярыгин. Он горячо приветствовал победителей:

— Хорошо дрались, по-флотски. Военный Совет Балтфлота благодарит вас за доблесть…

Д. Хренков НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ

— Нет, сейчас никак не могу!

Старший лейтенант Клин решительно рубанул ладонью воздух. Пламя в коптилке, сделанной из сплюснутого стакана противотанкового снаряда, встрепенулось, как желтая бабочка. В неярком свете мы увидели часть стены землянки, жердевые нары, столик на двух ножках, на котором стоял светильник.

— Жизнь на нашей переправе начинается ночью, — словно оправдываясь за резкость отказа, снова заговорил Клин. — Переправа насквозь простреливается. Так что пока отдыхайте. На том берегу часы для сна короче воробьиного носа.

Старший лейтенант вышел. Почти тотчас затрепетало пламя коптилки. Показалось, что на переправе заработали мощные паровые молоты. Земля под ногами задрожала. Дверь, тщательно прикрытая начальником переправы, распахнулась, и светильник погас. Теперь мы сидели в темноте, следя за тем, как, чадя бензином, тухли красные искорки на фитиле коптилки. Потом, заглушая бензиновый запах, в землянку ворвались запахи иные, более острые. Это были запахи тротила, обожженной земли.

Сплошной грохот продолжался минут десять. Наша землянка качалась, как зыбка. Пожалуй, только сейчас мы окончательно поверили в цифру, которую недавно под диктовку старшего лейтенанта Клина записали в свои блокноты: за две последние недели октября 1941 года фашисты обрушили на переправу более 27 тысяч снарядов и мин.

Мой спутник, фотокорреспондент нашей армейской газеты Женя Цапко, любил язык цифр. Вот и сейчас, как только в землянку вошел солдат и зажег коптилку, он вытащил из своей полевой сумки блокнот, карандаш и что-то стал подсчитывать, шевеля чуть припухшими губами.

— А пожалуй, там порция снарядов и мин раза в три больше. — Женя взглянул на солдата. Тот не удостоил его ответом, но повернулся ко мне и сказал:

— Там на каждом квадратном метре уже разорвалась либо бомба, либо мина или снаряд.

«Там» — это на Невском пятачке — крохотном клочке земли на левом берегу Невы. Туда мы держали путь.

Много раз в этот день еще гасла коптилка в нашей землянке. Мы немало натерпелись страху, прежде чем стало смеркаться и нам удалось забыться на нарах коротким, но освежающим, как глоток воды в походе, сном.

Землянку мы покинули в то неопределенное время суток, когда ноябрьская ночь, казалось, окончилась, а утро застряло где-то на пути к нам, то ли в Колтушах, то ли в Манушкино, а может быть, и в небольшой деревеньке со странным названием Черная Голова, тоже лежащей на дороге к Неве. Небо было темным, будто его задрапировали плотной маскировочной тканью. Первые шаги пришлось делать ощупью. Лишь через некоторое время я стал различать впереди себя спину старшего лейтенанта Клина. Он вел нас по лабиринту фундаментов сожженных домов, воронок, траншей, штабелей досок.

— Где же вы, товарищ политрук? Вас, часом, не зацепило? — связной тронул меня за рукав шинели.

Мы побежали и вскоре увидели узкую полоску воды. В свете непрерывно вспыхивающих и гаснущих ракет она сверкала, как лезвие ножа. У берега покачивалась лодка с тремя гребцами, а недалеко от нее стояли Женя Цапко и старший лейтенант Клин.

— Ваша, — почему-то шепотом сказал Клин и уже громче: — Теперь поторапливайтесь.

Мы сели.

— Шевелись! — крикнул один из гребцов. С берега полетели в лодку мешки, потом кто-то поставил мне в ноги два термоса, прыгнул в лодку сам. Я догадался: старшина.

— Ни пуха ни пера! — махнул нам Клин.

Сильные руки столкнули лодку с песчаной отмели,

и, подхваченная рекой, она сразу развернулась носом вперед. Солдаты опустили весла на воду. Почти тотчас впереди завел длинную скороговорку пулемет. Когда догорела ближайшая к нам ракета, справа отчетливо стала видна трасса пуль. Гребцы взяли левее. Но красное жало пулеметной очереди, описав короткую дугу, появилось слева от нас. Потом заработал еще один пулемет.

А тут по всей глади реки начали рваться мины. Они лопались на воде звонко, оглушительно, с такой яркой вспышкой, что, казалось, вот-вот загорится вода.

Вдруг лодку стало разворачивать.

— Почему табанишь? — закричал рулевой.

Но тот, к кому он обращался, не слышал. Гребец сполз с банки.

— Старшина, за весло, — скомандовал хозяину мешков и термосов рулевой.

Старшина взял из рук убитого весло. Лодка снова пошла быстрее. Скоро она уткнулась в левый берег.

До береговой кручи было не более десяти — пятнадцати метров. Но мы не успели проскочить их, как раздался душераздирающий скрип, будто наверху начали быстро вращать давно заржавленный ворот. Это заговорил немецкий шестиствольный миномет. На пятачке его презрительно называли ишаком. Но в эти минуты нам было не до сравнений. По береговой круче над нами заметался огонь… Старшина первым упал в предусмотрительно вырытый на берегу окопчик.

Узкую, похожую на траншею землянку командира 86-й дивизии, до которой мы, наконец, добрались, почти всю занимал стол, покрытый картой. С потолка на нее сбегал ручеек мелкого песка. Когда на зеленом поле вырастал небольшой холмик, полковник Андреев привычным движением ладони смахивал его и снова подпирал рукой подбородок.

Хлопнула дверь. Полковник оторвал глаза от карты:

— Ну?

— Наскребли все, что могли, — доложил вошедший. — Пришлось взять писарей, даже часть поваров.

— Рота?

— Роты, пожалуй, не получится. Добрый взвод.

— Не густо.

— Зато ленинградцев прислали.

— Ленинградцев? — обрадовался полковник. — Я думал, они успеют только к следующей ночи.

— Переправляются следом за мной.

— Пошли встречать.

Полковник накинул на стеганый ватник плащ-палатку. Потом остановился, сбросил хрусткую, всю в подпалинах, накидку на нары и надел шинель. Она была мятая, в буроватых пятнах засохшей глины, но с петлицами. На них отчетливо виднелись «шпалы».

Следом за командиром дивизии и мы вышли в ход сообщения. Чуть брезжил рассвет. С кручи хорошо была видна Нева, утюжки лодочек, спешивших убраться восвояси на правый берег. Река чуть курилась, и поэтому разрывы мин и снарядов напоминали огоньки бикфордова шнура, опутавшего всю правобережную сторону.

Солдаты пополнения уже были под защитой береговых круч. Они растянулись цепочкой и поднимались по ходу сообщения к нам, втягивая головы в плечи.

Полковник стал так, чтобы видеть всех проходящих мимо. Вот уже первые поравнялись с ним. Они не знали, кто этот человек, но видели, что он стоит прямо, спокойно, и сами невольно подтягивались, расправляли плечи. Полковник заметил это, улыбнулся и вдруг протянул руку оказавшемуся рядом с ним солдату.

— Командир дивизии полковник Андреев, — в нарушение порядка, установленного в армии, представился он.

Солдат опешил, сверкнул зубами, по приложил руку к новенькой ушанке и, широко улыбаясь, совсем не по-военному ответил:

— Очень приятно.

Тут снова вздрогнули земля. Начался очередной обстрел.

— Это по нашему адресу, спокойно заметил полковник. Ложись.

Снова над нами забушевало пламя. Полковник посмотрел, все ли солдаты укрылись, и, не пригибаясь, зашагал к себе в землянку.

…Перед тем, как переправиться на левый берег, я зашел в оперативный отдел штаба армии. Мой старый знакомый майор Архипов раскинул передо мной карту. Невский пятачок производил на ней довольно внушительное впечатление. Вдоль и поперек на карте были нанесены линии траншей, отсечных позиций, дзотов, там и здесь пестрели плотно пригнанные одна к другой минометные и артиллерийские батареи. Разной формы флажки обозначали командные пункты.

Я вспомнил эту карту, когда вместо с пополнением отправился в расположение рот. Трудно было поверить, что карта и земля, по которой я, задыхаясь от дыма, мокрый от пота, бежал трусцой, это — оригинал и копия. Первое, что поражало на пятачке, — безлюдье. Мы слышали выстрелы, но не видели стрелявших. Пятачок был крохотный: тысячу метров в длину и в ширину не более восьмисот метров. Не раз и не два его уже перекопали немецкие снаряды и бомбы, но люди, врывшись в землю, вцепились в нее так, что до сих пор гитлеровцы, несмотря на следовавшие один за другим штурмы, не могли сбросить наши подразделения в Неву.

Траншея привела нас на самый левый фланг дивизии. В землянке, куда вслед за солдатами ввалились мы с Женей, уже не было ни электричества, ни даже коптилки. Под низким сводом ее горел зажженный провод. Света он давал мало, копоти много, и нам пришлось долго привыкать к полутьме.

— Располагайтесь, товарищи, — пригласил нас простуженный голос. — Как раз к чаю поспели. А в тесноте — не в обиде. Вот сухарики, держите.

— Песочные, — бросил кто-то из угла. В реплике звучал тот особый, дорогой сердцу, хотя и не замысловатый юмор, который не могла вытравить в нашем человеке даже такая страшная война, как эта. Песочные. — повторил солдат. — Потому что с песочком, невским. Угощайтесь.

— Завел Чухнов! — не то одобрительно, не то укоризненно отозвался его товарищ.

— Холодновато у вас.

— А ты на чаек нажимай. С рассветом отопительный сезон у нас кончается. Пожарная инспекция запрещает. Она ведь на немецкой стороне, снова заговорил тот, кого назвали Чухновым.

— Помолчи, — сказал простуженный голос. — О деле надо говорить.

А дело предстояло ответственное. Наша 8-я армия собрала все, что могла, по тылам, и бросила на пятачок. Армия отвлекала на себя силы фашистов, вышедших непосредственно к стенам Ленинграда. Пятачок не просто мешал противнику. Эту узкую полоску земли нельзя было не рассматривать как трамплин, оттолкнувшись с которого, наши части могли совершить бросок навстречу войскам, спешившим на помощь Ленинграду.

Пока же, отражая яростные атаки противника, защитники пятачка время от времени сами предпринимали попытки расширить плацдарм.

Примерно это сказал прибывшим а землянку новым товарищам обладатель простуженного голоса. Я не успел познакомиться с ним, как все вышли в траншею и, снова пригнувшись, слушали, как трясет землю лихорадка. Заговорила наша артиллерия с правого берега. Снаряды пролетали над нами, шелестя и подвывая, и падали далеко впереди. Земля отзывалась на их удары натруженно и тяжко, будто ей невмоготу было терпеть эту боль.

Женя Цапко прилег на бруствер и колдовал с «лейкой». Через него перескочил голенастый Чухнов, потом другие солдаты и побежали вперед, туда, где курился сизый дым разрывов. Несколько метров наша жиденькая цепь пробежала быстро и без потерь. Затем в разных концах ее вздыбилась земля, и, прежде чем мы услышали грохот разрыва, кто-то закричал пронзительно истошно.

Опережал цепь, из прибрежного оврага выскочил танк и на ходу повел по тусклому небу длинным стволом своей пушки. Появление танка воодушевило бойцов. Залегшая было цепь поднялась и снова побежала вперед. Застрекотали пулеметы. Еще громче захлопали мины. Но я услышал долетевшее откуда то издалека торжествующее:

— Ура-а-а!

Кто то рядом со мной сказал:

— Четвертая рота ворвалась в немецкую траншею. Первыми достигли вражеской траншеи Чухнов и Шевелев, сержант с простуженным голосом. Они спрыгнули вниз, побежали, но у развилки нерешительно остановились. В сумятице боя зрительная связь с товарищами была потеряна. Рядом хлопали выстрелы, разрывы ручных гранат. Одна из таких гранат с длинной деревянной ручкой упала к ногам Шевелева. Видно, бросивший ее впопыхах забыл выдернуть чеку. Шевелев поднял гранату, а когда выпрямился, увидел, что прямо на него бегут восемь немцев. Шевелев переложил трофейную гранату в другую руку и сдернул с пояса свою.

— Вот я вам!

Граната разорвалась, но Шевелев был достаточно опытным бойцом, чтобы понимать: одной гранатой восемь врагов в траншейном бою не сразишь. Но то, что фашисты залегли в траншее, давало ему и Чухнову мгновенное преимущество. Прежде чем они поднялись, Чухнов сумел подобрать еще несколько валявшихся вокруг немецких гранат, свинтить с них крышки и одну за другой подать товарищу. Узкая щель наполнилась дымом. Чухнов побежал по траншее, а Шевелев выскочил на бруствер и за ним — поверху.

В траншее были убитые, раненые, но оставшийся в живых огромнейший детина вскинул автомат на Чухнова. Шевелев спрыгнул ему на плечи. Автоматная очередь захлебнулась, что-то обожгло Шевелеву ногу. Это привело его в ярость. Он с силой ударил гитлеровца прикладом по каске. Тут подоспел Чухнов. Вдвоем они скрутили верзилу. Это был первый пленный, взятый нашими подразделениями на пятачке за много дней.

Через полчаса мы присутствовали на его допросе. Старший ефрейтор 3-й роты 1-го батальона 2-го парашютного полка Вольфганг Пройль воевал в Голландии, высаживался на остров Крит, заслужил два железных креста. Он говорил медленно, глотая слова, заикаясь, все еще не в силах поверить, что оказался в плену:

— До вашей артподготовки во взводе у нас было двадцать пять солдат. Я начал отход в тыл с восемью. Что стало с остальными, не знаю…

Полковник Андреев, слушая пленного, хмурился. Он то и дело выходил из землянки, прислушивался к шуму боя. Хотя из подразделений поступали сообщения о продвижении вперед, полковник угадывал: атака начинает захлебываться. Слишком мало сил принимало в ней участие. Цепочка наших подразделений, и без того редкая, теперь еще больше растянулась, а где тонко, там всегда рвется.

Как и утром, полковник во весь рост стоял в траншее. Снова перед ним шли солдаты, только теперь в обратном направлении. Иным из них санитары успели сделать перевязки, большинство же шло, поддерживая кровоточащие руки, прихрамывая, других несли на плащ-палатках. Раненых было много. Полковник провожал их задумчивым взглядом и громко говорил:

— Спасибо, товарищи! Спасибо!

— Товарищ полковник, — выскочил из землянки сияющий связист. — Только что передали: овладели восьмой ГЭС.

Полковник ушел в землянку, а мы с Женей снова побежали по траншее. Чем дальше мы уходили от берега, тем быстрее гасла только что затеплившаяся радость. Встречные раненые уклончиво говорили о взятии 8-й ГЭС.

— Взять-то ее, кажись, взяли, но не наша рота — соседняя.

Командир второго батальона переместился в ту землянку, где утром мы пили чай. Собственно, в землянке расположились два его связиста. Сам комбат стоял в траншее. Он сказал, что не передавал сообщения о взятии ГЭС. Ему, как и всем, приходилось то и дело укрываться на дне траншеи: противник не прекращал яростных огневых налетов. Когда же можно было поднять голову, командиру важно было увидеть собственными глазами, что происходит впереди. Связи с ротами не было. Нарушилась и связь с артиллерией. Тонкая жилка провода, бежавшая на КП полка, рвалась непрерывно.

К нам подошел младший политрук в черном ребристом шлеме.

— Плохо дело, — сказал он. — Танк остановился. Пробовал добраться к нему, да вот видите…

Рука танкиста висела плетью, а из рукава капала на песок кровь.

— Вам бы на перевязку.

— Успеется. Машину лишь бы выручить. Вы знаете, что это за машина!

Мы не знали. Оказалось, эту машину уже трижды списывали в лом. Но она в числе немногих составляла «бронетанковые силы» на плацдарме, и танкисты делали все возможное и невозможное, чтобы сохранить ее.

— Последняя ведомость была написана на трех листах, рассказывал танкист. — В общем это была похоронная, а не дефектная ведомость. Командир дал приказ экипажу перебраться на правый берег. А тут на пятачок прибыли на подмогу нашим ремонтникам рабочие Кировского завода. «Покажите танк», — просят. — «Нельзя, — отвечаем, — на передовой». — «Подумаешь, испугал!» В общем повел я их. Правда, ползти пришлось, но к танку доставил. Непривычно на них было даже смотреть: в гимнастерках да в кепочках. Вел их на часок, показать только. Остались они на две недели. И что вы думаете! Выходили танк. Логинов его в атаку сегодня повел.

Поговорив с танкистом, мы отправились на медицинский пункт. Расположился он в траншее, где утром дежурили наши пулеметчики. Несколько часов назад траншея была глубокой. Теперь она была полуразрушена. Раненые в ожидании перевязки сидели на земле. Одна из санитарок склонилась над пожилым красноармейцем, раненным в руку. Между колен у того винтовка, за спиной — немецкий автомат.

— Убыстри, дочка, — просит раненый.

— Кончаю.

— Убыстри, говорю. Товарищи меня ждут.

— У вас теперь одни товарищи — по медсанбату.

— Чего плетешь! — вскипает солдат. — Там каждый на вес золота.

Он кивает в сторону выстрелов.

— Вам никак нельзя. А если заражение?

Солдат шевелит пальцами забинтованной руки, удовлетворенно хмыкает и выразительно проводит рукой по шее.

— Нет ли у тебя горло пополоскать? Все-таки ранение…

— Нету! И не спешите. Мне записать нужно.

— Это можно. Пиши. Тарасов Павел Васильевич.

— А дивизия, полк — наши?

— Наши, наши, — успокаивает солдат, — ленинградские.

И пока девушка что-то царапает карандашом в тетрадке, Тарасов перемахивает через окоп и бежит в сторону ГЭС…

Мы следуем за ним.

— Догнал-таки, — уже в немецкой траншее встречает его политрук Амелин, встречает, как старого друга, хотя познакомились они только вчера у политотдельской землянки, когда пришли туда встать на партийный учет. Оба — коренные ленинградцы. В бою они держались рядом.

— А нам туговато приходится, — рассказывает Амелин Тарасову. — Боеприпасы на исходе. Не шлют почему-то. Пришлось вооружиться трофеями. Два пулемета есть. Как обращаться с ними?

— Поглядим.

Тарасов долго копается у пулемета. Потом удовлетворенно крякает.

— Пальнуть что ли в воздух?

— Туда, — Амелин показывает на снова появившуюся цепочку гитлеровцев.

Пулемет жадно глотает железную ленту, дрожит. Из-под марлевой повязки на руке Тарасова проступает кровь. Амелин стреляет из винтовки, но пулемет притягивает его к себе.

— Позвольте мне. Как нажать, я знаю.

Тарасов освобождает ему место, а сам бросается ко второму пулемету. Через минуту они отражают новую контратаку. На их окоп обрушивается шквал огня — пулеметного, артиллерийского, минометного. С неба сваливаются с включенными сиренами «мессеры». Над окопом повисает и долго не падает туча гари и земли. Временами оба пулемета замолкают, а потом мы снова слышим их дробь и радуемся: Амелин и Тарасов держатся.

…Третий час танк стоит безмолвным и кажется уже безопасным. Несколько раз гитлеровцы пытались подойти к нему, но наши стрелки, окопавшиеся по гребню небольшой лощины, не подпускали. Тогда фашисты начали обстрел из тяжелых минометов. Вокруг машины и на ее броне разорвалось несколько мин. Судя но всему, экипаж был мертв. Так думали наши стрелки. Так думали, очевидно, и враги. И те и другие ошибались.

После того как под гусеницей взорвалась мина, в машине наступила долгая тишина. Уже рассеялся едкий дым, а Федор Логинов все еще держал в руках рычаги. Он очнулся от боли: судорога свела занемевшие от напряжения пальцы. Почти тут же услышал стон.

— Что с тобой, Иван?

— Нога.

Пришел в себя и Чепурко, подал голос:

— И я, кажись, жив.

— Ваня, а ты потерпеть можешь? — снова спросил Логинов раненного в ногу водителя.

— Попробую, — прошептал Белкин и потерял сознание.

Логинов попытался открыть десантный люк, но безуспешно: его заклинило при взрыве. Подсунул ломик. Ничего не получилось.

Из-за тесноты Чепурко ему помочь не мог. Пришлось действовать одному. Логинов подсовывал лом под крышку и наваливался всем телом на рычаг. Крышка поддавалась, как говорится, в час по чайной ложке. И все-таки поддавалась!

Лишь глубокой ночью Логинову удалось открыть люк. Он вылез наружу и оцепенел. В двух шагах разговаривали немцы. Неужели идут к танку? Нет, мимо. Это еще больше встревожило Федора. Раз гитлеровцы ходят вблизи, значит на гребне уже нет наших. Теперь машину некому защитить, кроме как ему самому да Чепурко.

Федор не скрыл от друзей того, что узнал.

— Ну что ж, пришла пора помирать, — чужим голосом сказал Чепурко.

— Умереть не фокус.

В танке стало холодно. Иван стучал зубами так сильно, что Федор даже испугался, как бы не услышали немцы. Несколько раз Федор выползал из танка и на ощупь пытался определить размеры постигшей их беды. По первому впечатлению она была не очень велика: взрывом сорвало гусеницу. Можно было бросить машину и уйти. Но этот вариант был отвергнут всеми. Тогда Логинов распорол валенок и, отрезав от голенища большой кусок войлока, обложил им выколотку, чтобы не шуметь при работе. До утра он успел кое-что сделать. Когда же совсем рассвело, пришлось залезть в танк: опять забарабанили по броне пули.

Потянулся бесконечный день. Друзья изнывали от холода. Сухой паек был съеден еще ночью. Иван требовал пить, просил собрать снега. Снег выпал недавно, но за день боя от него не осталось и следа. Вечером Логинов и Чепурко принялись за работу сообща. Трудились спорко, по починить «ногу» за ночь им все же не удалось. Только к концу третьей ночи ходовая часть была в порядке. Проверили мотор. Утром решили завести… С рассветом Логинов намотал тряпку на лом, окунул ее в газойль. Чепурко снял внутреннюю перегородку, отделявшую мотор от водителя. Чиркнул спичкой и поднес зажженный факел к застывшим агрегатам.

В это время очнулся Белкин.

— Горим, — прохрипел он.

Чепурко зажал ему рот ладонью. Взревел мотор, и танк медленно, будто ощупывая прочность земли, тронулся с места. Враз заговорили немецкие пулеметы, автоматы, потом завыли мины. Танк тяжело шел по лощине, отмахиваясь от фашистов длинной плетью трассирующих пуль из чепурковского пулемета. С трудом Логинов вывел машину на гребень. Наверху стало полегче, хотя тут же танк попал под артиллерийский огонь. Несколько снарядов срикошетило, остальные пролетали мимо. С каждой минутой к Логинову приходила уверенность, что все обойдется, что семьдесят два часа, проведенные ими в поврежденном танке, прошли не напрасно.

— Что ты прилип к пулемету? — весело крикнул он Чепурко. — Дай из орудия!

Чепурко развернул башню. В это время впереди машины, у самых гусениц Логинов увидел двух наших бойцов, полузаваленных землей.

Танкист остановил машину.

— А ну, братва, сигай на броню.

Амелин, оглохший за эти три дня от грохота, улыбнулся показавшемуся из люка танкисту, а Тарасов не утерпел, вскочил на ноги и, почти распластавшись на броне, крикнул в люк:

— Вот бы садануть вон в то осиное гнездо!

Чепурко не заставил просить себя вторично, пять оставшихся снарядов он послал точно в цель.

…Поздней ночью мы возвращались на правый берег. По-прежнему над плацдармом висели, не угасая, осветительные ракеты, вздрагивала под ногами земля от беспрерывных разрывов, скрещивались в небе пики трассирующих пуль, ревели шестиствольные минометы. По всем расчетам все здесь должно было быть переворошено, перекопано, живое — уничтожено. Но навстречу нам спешили подносчики пищи, связисты. Старшины доставляли в роты оружие и боеприпасы.

Неподалеку от штаба дивизии мы увидели танк Логинова. Подошли к его темной громаде. Несколько солдат в черных шлемах сосредоточенно работали. Я окликнул Логинова:

— Как Белкин?

— Порядок в танковых войсках! Уже из госпиталя привет успел передать со старшиной. Ногу ему починят.

Танкисты готовили машину к бою, который должен был начаться утром. Мы спустились к воде.

На том берегу нас встретил старший лейтенант Клин.

— А у нас тут за ваше отсутствие дела! Танков столько пришло. Будем переправлять их на понтонах. Повеселело на душе.

На берегу, действительно, чувствовалось оживление. Ночь скрадывала от нас то, что происходило вокруг. Но берег уже жил другой жизнью, чем три дня назад, наполненной особым напряжением, как всегда бывало на фронте, когда готовились новые операции.

А. Зиначев ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

На Пулковских высотах шли ожесточенные бои. Красноармейцы и краснофлотцы отбивали одну за другой атаки фашистов. Сходились врукопашную. Отступали и снова занимали свои позиции. Окопы и блиндажи петляли по склонам высот. От непрерывного огня здесь все сгорело до последней травинки. В клубах черно-бурого дыма мелькали зеленые шинели гитлеровцев. Их становилось все больше и больше.

Ранним утром эсэсовцы пошли на высоты в психическую атаку. В этот критический момент на поле боя появился член Военного Совета фронта Кузнецов.

— Ни шагу назад! — сказал он негромко. Но даже те, кто стоял вдалеке от него, поняли, что сказал секретарь горкома партии.

— Приказ Ленинграда: ни шагу назад! — полетело из окопа в окоп.

— Вперед! — раздалось где-то слева, и, словно подхваченные какой-то неведомой силой, бойцы ринулись в контратаку.

Вместе со всеми бросился навстречу эсэсовцам балтийский моряк Василий Веселовский…

Фашисты захватили Веселовского, когда он лежал без сознания на своей винтовке.

Сознание вернулось к Веселовскому только через несколько часов. Пришел он в себя в крестьянском погребе, босой, со связанными руками. Голова была такой тяжелой, словно в нее налили расплавленного свинца.

— Пить…

Никто не отозвался. Корчась от боли, моряк попытался подняться, но упал еще более обессиленным. Сознание с трудом улавливало обрывки последних событий: бой, танки, психическая атака фашистов, появление в окопах Кузнецова.

В голове сверлило: «Жить! Жить! Ведь не только не воевал еще как следует, но и не жил как следует. Жить!..»

Он ползал по подвалу, надеясь найти острый предмет, чтобы перетереть веревки, пытался еще раз встать. Не удалось. Уткнувшись разбитым лицом в холодную землю, хотел заплакать, но слез не было. От отчаяния стал разговаривать сам с собой, подбадривать себя вслух: «Держись, брат! Ты комсомолец. Ты же парень с Фонтанки. Помнишь, так звали тебя твои товарищи? Это было в Ленинграде, где ты рос. И совсем недавно…» И снова он бредил. И снова думал о себе и друзьях…

Утром за ним пришли. С порога один из гитлеровцев крикнул:

— А ну выходи!

Но Веселовский не мог встать. Не было никаких сил подняться с земли. Тогда эсэсовец медленно сошел по ступенькам вниз, шагнул к пленнику, с минуту смотрел на него тупым взглядом, потом приложил холодную сталь автомата к его виску и выстрелил у самого уха.

— Встать! Выходи!

— Кончайте… Скорее… Гады фашистские! Убивайте! Стреляйте! — кричал оглушенный Веселовский. — Боитесь? Одного полуживого боитесь? Так знайте же, мы вас всех уничтожим. Всех! Всех!..

Его допрашивали долго. Щеголеватый офицер, коверкая русские слова, сулил ему жизнь, угощал сигаретой, предлагал воды.