Романеска (fb2)

Тонино Бенаквиста Романеска

Памяти Елены и Иоланды

В былые времена эти влюбленные, пробродив всю ночь, бросали прощальный взгляд на еще дремлющий мир, словно были за него в ответе. Все в природе казалось им на своем месте. Фауна чувствовала себя как дома. Заря могла заниматься.

Сегодня же они наблюдают за наступлением темноты сквозь шторы, их тревожат окружающие звуки. Им нет никакого дела до состояния мира и до того, что с ним будет дальше, только собственное будущее заботит их.

Тогда они покидают постель, отваживаясь сделать несколько шагов по коридору мотеля. Один из них устраивается под навесом крыльца, другой — рядом с автоматом с ледяными кубиками, потому что сидеть рядом было бы для них слишком рискованно. Время от времени они совершают по очереди вылазки в город — Бейкерсфилд, Калифорния, — чтобы купить чего-нибудь поесть. Опасаясь, что их узнают, они пугаются каждого встречного взгляда и возвращаются в мотель без сил. С приходом ночи они борются с желанием нырнуть в наконец-то опустевший бассейн. Пока один спит, другой просматривает новости на телевизионных каналах. Вчера в шестичасовых новостях владелец французского ресторана «Мсье Пьер» отозвался о них как об идеальных работниках — не слишком общительных, однако не способных на насилие.

Сегодня ни свидетелей, ни антропометрических снимков, предоставленных французскими спецслужбами, ни отчетов о ходе следствия нет. Правда, радоваться тут нечему, если новости быстро устаревают, то закон и его служители никогда не ослабят хватку, у них есть сила, упорство, они всегда готовы привлечь любые средства. Как можно надеяться ускользнуть от них за рулем этой колымаги, которой скоро снова предстоит отправиться в путь, правда не по той дороге, по которой прежде было задумано двинуться.

Их путь лежит теперь только в одном направлении — к изумрудно-зеленому домику под красной крышей, стоящему на берегу реки Святого Лаврентия, в провинции Квебек, в самом устье, там, куда летом заплывают киты. Если беглецам удастся добраться до него, тогда они вновь заживут прежней жизнью, будут греться у открытого огня, брать воду из реки. А когда все вокруг покроется льдом, они впадут в спячку, свернувшись калачиком, как два медведя, и будут ждать пробуждения весны.

*

Они мчатся по белым песчаным равнинам, проезжают сквозь пальмовые коридоры и электрические бульвары Лас-Вегаса, минуют желтые горные массивы, следуют вдоль облупившихся отелей и металлических лабиринтов Денвера. В Чикаго, на скоростной трассе, огибающей озеро Мичиган, их «форд-капри», давно уже нуждавшийся в воде и отдыхе, отказывает. Они толкают его до въезда в какой-то парк.

Устроившись на скамейке, они просматривают социальные сети на случай, если там будет что-то о них, проклиная эту эпоху с ее передовыми технологиями. Завидев поблизости прохожего, они тут же перестают говорить по-французски. Озерная тишина усыпляет их, и они по очереди дремлют. Его внимание привлекает диковинная птица, опустившаяся на камень, — нечто среднее между лысухой и красношейной поганкой. Она же разглядывает не вовремя созревшие ягоды бузины, с трудом удерживаясь, чтобы не начать собирать их. И тут кто-то из них замечает вдали гигантскую афишу, установленную высоко-высоко, на крыше небоскреба. Сегодня в городе идет пьеса одного английского классика, «Супруги поневоле» — последний спектакль триумфального турне. На фотографии исполнители двух главных ролей в исторических костюмах — муж и жена в лохмотьях.

Беглецы с успехом убеждают друг друга не поддаваться искушению. Теперь, после того как они проделали такой путь — от самой Калифорнии, это было бы чистым безумием. Сейчас они ушли далеко вперед, стали невидимыми. Если двигаться и дальше в таком темпе, меньше чем через пятнадцать часов они будут в Канаде. Совершить такую глупость, находясь почти у цели, — об этом не может быть и речи.

В кассе Театра Чикаго аншлаг: мест нет ни в партере, ни на балконе, остается только ложа над авансценой, из самых дорогих, — места для важных персон. Они подсчитывают последние гроши. Нет, это совершенно неразумно. Но разве разум может устоять перед такой афишей: простолюдин и простолюдинка — бедно одетые, слабые, сияющие счастьем — сжимают друг друга в объятиях.

В конце концов, граница никуда не денется, перейти ее они успеют, снег не растает до весны, да и киты подождут, не станут заплывать в реку Святого Лаврентия, пока они не приедут. Пару часов с бегством можно и повременить.

*

В программке дается краткое описание пьесы Чарльза Найта, написанной в 1721 году в Лондоне. Сюжет заимствован из легенды, основанной на реальных фактах: «В Средние века во Франции двое влюбленных оборванцев, не желающих подчиняться законам общины, вынуждены противостоять и деревенским старейшинам, и священникам, и даже самому королю. Что же их ждет — Рай или Ад?»

Сцена залита ярким светом, зрители сидят в полутьме. Реальность колеблется, постепенно склоняясь к другим, сказочным временам, где все возможно, все достоверно, даже самые странные вещи, — именно странные, иначе зачем они сюда пришли? — реальная жизнь подождет, притаившись за дверью, ей нет хода в зал, ей не добраться до зрителей. Мы в лесу, десять веков назад. Вот появляется женщина: корсаж, длинная юбка, сандалии, чепец, корзинка, она наслаждается ласковым солнцем. За ней на сцену выходит мужчина в рубахе и жилете со шнуровкой, в коричневых штанах-кюлотах, с силками в руках и с подвешенным к поясу зайцем. Через мгновение их взгляды встретятся, они увидят друг друга.

Из своей ложи вровень со сценой двое французов вкушают эту неотвратимость, молят Бога, чтобы этот миг не кончался. Еще немного, и они вслух начнут предостерегать двух простаков на сцене: «Вы подожжете Небо и Землю!» Но это ни к чему: никакие кары, никакие проклятия не заставят их сожалеть об этом мгновении. Неотвратимое свершилось, и теперь лучшее, что можно сделать, это крикнуть им то, чего не сделал тогда ни один просвещенный ум: «Спасайтесь! Бегите вместе, но только прямо сейчас, не ждите ничего от цивилизации, бегите как можно быстрее, или она настигнет вас, где вы ни были!»

Актеры изображают беспечность, готовясь начать любовный поединок. Но в реальной жизни этим деревенщинам было холодно и страшно. Их одежда была в лохмотьях, а грязный свет того осеннего утра предвещал худшую из зим.

В ту пору их страной правил немощный человек.

Людовика Добродетельного точила хворь, названия которой никто не знал, но все ее боялись, а потому называли «эта болезнь», после чего осеняли себя крестным знамением. Ибо смерть уже частично овладела телом этого бедняги, телом, потерявшим свою божественную сущность, ставшим телом простого смертного — зловонной плотью с перекрученными нервами, — которое не могли согреть ни драгоценные меха, ни даже прижимавшиеся к нему другие тела. Лекари были бессильны и, стоя у изголовья короля, которому страдания придавали свирепости, больше боялись за собственную жизнь. Каждое утро они удостоверялись, что моча у него желтая, а не красная, а кровь — красная, а не коричневая, а затем отваживались выдать диагноз, и был этот диагноз столь невразумителен, что сам недуг казался на его фоне вполне приемлемым. Обиняком они ссылались на церковников, всегда готовых поведать о чудесах, описанных в Священном Писании, дабы оправдать свое высокое служение, но те, оказавшись перед умирающим королем, полагались лишь на волю Всевышнего. Разум его угасал, и, некогда Добродетельный, он превратился в Безумного, ибо безумие было единственным земным выходом для его ужасных страданий. Случалось, что он карал любого здорового человека, осмелившегося показаться ему на глаза, или предлагал какому-нибудь мужлану потомственное дворянство в обмен на его крепкое здоровье. Он отказывался понимать, как могут его министры, освободившись от обязанности сострадать, возвращаться к своему очагу, ужинать в семейном кругу, а затем спокойно отходить ко сну. Как может народ заниматься обыденными делами, когда ему надлежит бежать в церковь и молиться, молиться о выздоровлении своего государя. Как дофин, его сын, может проявлять нетерпение и даже присаживаться на трон и примерять корону. Выходит, что все пребывающие в добром здравии — чудовища? И стоит королю впасть в агонию, как миллион его подданных тут же вырядятся в поистине королевское равнодушие?

Заболев, Людовик Добродетельный узнал, сколь простодушны короли, думающие, будто их любят или даже боятся, ибо народом прежде всего правят два тирана, от которых не убежишь, поскольку они живут в сердце и нутре у каждого, и имя им голод и страх.

Голод и страх, страх и голод — они вечно состязаются в силе своей власти над человеком, но могут действовать и заодно, передавая друг другу эстафету, ибо, стоит человеку утолить голод, как страх раскаленным углем начинает жечь ему нутро, и единственное, что может смирить этот жар, это иной огонь — огонь голода, который, возвращаясь, вытесняет все другие чувства.

В ту пору в том краю народ днями напролет бился, пытаясь побороть целую вереницу страхов. Едва проснувшись, люди боялись покидать постель из-за холода, который тут же начинал нещадно кусать их, словно наказывая за худобу и скудость одежд. Поднявшись, они начинали пересчитывать детей, опасаясь, что один из них умер ночью, что никого не удивило бы, столько для этой смерти было поводов. Проглотив скудный завтрак, они отправлялись на работу, боясь, как бы их поля не побило заморозками, или их не потравили какие-нибудь дикие животные, или не потоптали проезжие всадники. Орудуя серпом, они дрожали от страха при мысли, что урожая не хватит ни на пропитание, ни на уплату подати, становившейся все непосильнее, но которую никто даже не пытался оспаривать из страха оказаться в темнице. В полуденный час они опасались, как бы не случилось войны, которая усугубит нужду и насилие, не ведая при этом, что за враг и почему вторгся на их землю, потому что войны сменяли одна другую по причинам, о которых простым людям не следовало и знать, достаточно было набата, возвещающего новый ужас на долгие годы. К вечеру просыпались сотни болячек, придуманных только для того, чтобы помешать крестьянину завершить свой труд: колотье в спине, бурав в голове, разлитие желчи; они молили Небеса, чтобы ни одна из них не задержалась надолго и не обернулась болезнью. Вернувшись к домашнему очагу, они опасались, не было ли ими допущено какого-нибудь невольного кощунства, когда, к примеру, они сетовали на Господа за тяжесть креста, который Тот возложил на них, и, дабы избежать адского пламени, признавались в своей нечестивости священнику, который накладывал на них соразмерное наказание. В сумерки, перед тем как лечь спать, они делили с близкими похлебку; и тогда усталость, так пугавшая их в поле, становилась для них единственной надеждой на забвение.

Даже когда возникала надобность создать семью, люди — мужчины и женщины — поддавались искушению и пытались таким образом заговорить свои страхи. Совсем юную девушку родители могли выставить из дома, чтобы избавиться от лишнего рта. И если ей не случилось встретиться с Богом, избежав благочестивой жизни вдали от мира, то она принималась за поиски мужа, дабы оградить себя от печальной участи, уготованной одинокой женщине, предоставленной самой себе, — поруганной солдатами-наемниками, обрюхаченной каким-нибудь бродягой, закабаленной ворьем, нещадно эксплуатируемой злыми хозяевами. Этому ниспосланному Небесами мужу она клялась в верности и повиновении, грела ему постель, утоляла его чувственный голод, и это было единственное дарованное им наслаждение, правда омраченное риском подцепить сифилис. Одержимые идеей размножения, каких бы жертв это ни стоило (на двух жизнеспособных младенцев тогда приходился один мертворожденный), они просили Небо даровать им столько потомства, сколько позволено будет природой. Каждого нового члена семья принимала не как дар свыше, но как рабочую скотину, которая вскоре будет приносить больше хлеба, чем было истрачено на нее.

*

Как-то раз один человек отправился в город, чтобы продать там добытую им дичь, и по пути встретил женщину, забредшую в лес в поисках ягод. Они ничем не отличались от других, ни манерой держаться, ни званием, ни воспитанностью. Не было в них заметно ни тщеславия, ни желания похвалиться каким-либо особым талантом, и ничто не предвещало, что им предстоит такое приключение. В сказках судьба любит возвещать о себе барабанной дробью, поражать слух звоном литавр, но в то утро ничего подобного не предшествовало встрече этого мужчины и этой женщины, мысли которых были заняты самыми прозаическими заботами: почем ему удастся продать этих двух попавших в силки зайцев? Отыщет ли она то местечко, богатое черной смородиной и голубикой, до которых так охочи обитатели замка? Но вдруг издали они замечают друг друга, и ноги у них подкашиваются, и кровь стынет в жилах. Помрачение не продлилось и минуты, но этого времени хватило, чтобы они успели порвать с прежней жизнью, ибо никогда больше не представится им подобного случая, чтобы сбросить с себя груз духовных оков.

Одиночество.

Еще мгновение назад ты навязывало мне свою унылую компанию. Нечего и думать ускользнуть от тебя, говорило мне ты. И будь вокруг меня десяток братьев и сотня детей, ты до последнего дня по пятам следовало бы за мной. Отныне ты само будешь одиноким.

Время.

Ты, что гнетешь меня с первого моего дня, ты, каждый отпущенный мне тобой же миг напоминающее, насколько я смертен. Знай, что отныне я буду медлить, когда ты начнешь торопить меня, и не стану больше терять ни часа, поджидая тебя, когда мне самому будет невтерпеж. С этого дня у меня будет так много времени, сколько у тебя никогда не будет.

Рок.

Всю свою жизнь я видел, как ты подстерегаешь меня в переулке за углом, я представлял себе твое торжество, когда меня одолевал недуг, опасался твоего удара при встрече с каждым вооруженным человеком. Сегодня я знаю, что ты — это всего лишь болтовня. Иди же, преследуй несчастных, которые еще верят в тебя, их немало.

Я.

Еще вчера я не знал, как мешает мне этот маленький жилец, притаившийся в глубине моего существа и считавший себя центром вселенной. Отныне он не нужен мне, чтобы помнить, что я существую.

Будущее.

Чтобы узнать, из чего будет соткано будущее, мне требовался целый день. Глупая осмотрительность! Важно лишь ближайшее мгновение, ибо завтра еще не существует.

Они не чувствовали больше ни голода, ни страха.

Их история могла начинаться.

*

В деревне с населением в три сотни душ мужчине принадлежал каменный домик под соломенной крышей с трубой и навесом, вмещавшим столько дров, сколько нужно, чтобы зимой продержаться в течение целого месяца. Они укрылись там так, что никто даже не подозревал об этом, на время, которое беспрестанно продлевали.

Соседи даже стали беспокоиться по поводу столь долгого отсутствия зверолова, которого в деревне уважали за умение расставлять ловушки на волков и лис, наносивших урон скоту, распространявших болезни и представлявших опасность для детей. Решили, что он умер во сне или был убит сеньором, недовольным вторжением на его земли. Для очистки совести один из селян постучался в его дверь и услышал оттуда стон, не столько предсмертный, сколько сладострастный. Зверолов был, вне всякого сомнения, жив и к тому же пребывал в приятной компании, а потому лучше было оставить его в покое и позавидовать тому прекрасному дню, который ему предстояло прожить.

Назавтра ему всё еще завидовали, но на следующий день — уже меньше, потому что такая скрытность возбуждала любопытство. Кто там у него? Может, куртизанка? Может, недюжинного таланта? А может, целых две куртизанки и обе недюжинного таланта? Если только там вообще женщина…

На какое-то время влюбленные покинули свое гнездышко, чтобы проверить силки и набрать винных ягод. Их заметил мальчишка и тут же рассказал об этом своей матери, которая рассказала соседке, которая рассказала мужу, после чего молва разнеслась по всей округе: если зверолов нашел себе женщину, то кто же она такая, коли он так прячет ее от чужих глаз?

И снова началось брожение умов — прекрасное развлечение для тех, кто гнет спину на тяжелой работе. Благородная дама — шлюха в душе? Ангел с повадками грешницы? Какая-нибудь экзотическая штучка буйного нрава? Или немолодая уродина, при этом весьма искусная в известных делах? Монашка-вероотступница? Неопытная, а потому ненасытная девчонка? Чертовка из публичных? Каждый выдвигал свою гипотезу, и ни одна из них не повторялась.

Чтобы покончить со всеми этими догадками, мужчина представил землякам свою подружку, девушку как девушку, не бродяжку какую, но и не богачку в шелках и бархате, а честную сборщицу ягод, у которой всего и секретов-то было — места, особо богатые редкими травами, о которых она никому не рассказывала.

Соседи решили, что тут дело ясное: как только любовный голод будет утолен, как только побледнеет очарование первой встречи, любовники, как и все, окажутся во власти превратностей обычной жизни. Родится у них первенец, и перестанут они ворковать, покинут свое убежище и заживут по правилам человеческого общества и под его защитой.

*

Однако выходили они из дома все реже и реже. Селяне, которым всем до одного было известно, что такое голод, дивились невероятной воздержанности этой парочки, которой лишения будто придавали сил. К тому же могут ли люди вообще жить вот так, словно заключенные, — без вины, без приговора, без тюремщиков, принуждающих их отбывать наказание? И как им удается не подчиняться закону природы, согласно которому всякая деятельность, даже самая приятная, вроде любовных утех, бесед, прогулок, если предаваться ей с чрезмерностью, неизбежно порождает скуку?

Умы кипели от такого количества домыслов и предположений, и эта работа приносила положительные результаты. Воображение, пребывавшее по причине бедственного положения селян в спячке, стало так обильно плодоносить, рождая плоды как сладкие, так и горькие, что в деревушке и мужчины, и женщины предались тайной жизни, полной фантасмагорий, неутоленных желаний и грандиозных планов. Возможно, в этих бреднях и закладывались основы будущей легенды. Как пробел, нуждающийся в восполнении, как необходимость познать темную сторону самих себя, как коллективное желание ответить иносказаниями на встающие вопросы, дать тревоге выход через прекрасное. Перед отходом ко сну их навязчивые идеи деликатного свойства превращались в сновидения, и они наконец проникали в дом влюбленных, где те хранили свои тайны: сидящих на цепочках эльфов и фавнов, плененных сказочных птиц в клетках, чертиков и гномиков, козу, доившуюся хмельным медом, полки, уставленные банками с чудодейственными травами, необходимыми для приготовления эликсиров молодости, мазей для вечной красоты и прочих колдовских снадобий.

В этот-то самый час влюбленные и решались выйти на свет божий. В лесу, принадлежавшем им одним, они вели себя так, словно были последними жителями Земли, предаваясь делам гораздо более безобидным, чем те, что наполняли мечты односельчан, и в то же время немыслимым для тех, кто посвятил себя звероловству и сбору даров леса. Словно они ночью хотели искупить то, чем занимались днем. Он, с такой ловкостью умевший ставить ловушки на дичь, вел счет редким видам животных и пытался по-своему охранять их. Он учил свою возлюбленную отличать лесную сову от болотной, распознавать следы косули и не путать их со следами лани. Иногда ему случалось отпускать из собственной ловушки слишком молодого зверька, как того кабанчика, которого они стали выхаживать. Его подруга, для которой было одинаково приятно собирать ягоды и не делать этого, пригласила своего возлюбленного на спектакль, который можно увидеть лишь раз в году, когда расцветает «лунный цветок», белый, с остроконечными листьями и красным пестиком, и столь недолговечный, что он увядает с рассветом. Иногда она и сама сажала что-нибудь вроде того семечка размером с орех, привезенного ей одной товаркой, воротившейся с юга, из которого должна была вырасти пальма с огромными резными листьями. Влюбленных забавляла мысль, что лет через сто все будут удивляться, каким образом среди дубов выросло это странное дерево.

Напоенные светом темноты, они возвращались в свое убежище в тот самый час, когда люди расставались со своими бурными снами, чтобы встретить зарю с ее вечным приговором.

*

По воскресеньям, в церкви, селяне пребывали в недоумении, от которого им не удавалось избавиться в течение всего богослужения. Они приходили туда по привычке и из страха перед грехом, но мысли уводили их далеко от этого святого места, как будто переполнявшее их рвение относилось отныне не к литургии, а к чему-то иному, и им надо было следовать совершенно новым, никем еще не сформулированным заповедям. Над этим часом, осененным во все времена ореолом священного благоговения, нависла теперь тень сомнения.

Для очистки совести прихожане призвали из соседнего городка кюре, который редко выезжал куда-либо, разве что на соборование умирающих. Когда ему приходилось это делать, он пользовался случаем, чтобы пожурить маловеров, избегавших его церковь, поскольку, обладая крепкой памятью, он с первого взгляда узнавал своих верных прихожан и тут же подсчитывал остальных. За время нелегкого путешествия через лес он приготовил немало проклятий, достаточно сильных, чтобы произвести на паству должное впечатление: он знал, что его ждут, ибо ввиду исключительности обстоятельств день был объявлен нерабочим.

Стоя перед дверью влюбленных, аббат прислушался, но ничего подозрительного не услышал, и эта тишина встревожила его больше всего. Улови он малейший шорох, он тут же возопил бы о блуде, самый тихий шепот заставил бы его заподозрить заговор, а в первом услышанном смешке он распознал бы дьявольское присутствие. Но как иначе расценить эту тишину, если не как самое настоящее оскорбление? Вся деревня пребывает в крайнем возбуждении, служитель Церкви проделал долгий путь через лес, а эти бесстыжие… спят?

Выйдя на порог, влюбленные обнаружили человека в сутане, возбужденно проповедовавшего импровизированной пастве. Речь в проповеди шла о смертных грехах и об опасностях, поджидающих тех, кто им предается, а также о любви к ближнему, о взаимопомощи, о необходимости делиться и о прочих ценностях, определяемых законами, первой из которых для столь развязной парочки должно стать таинство брака. Лишь принеся соответствующие обеты, любовники смогут разделить ложе на законных основаниях, осознав наконец присущие человеческому существу права и обязанности.

Они заверили аббата, что не имели ни малейшего намерения посягать на столь величественное установление, благодаря которому соединили свои судьбы их родители и родители родителей. Если помолвка и взаимные обеты счастья столь необходимы, такой обряд следует совершать во что бы то ни стало.

Но сами они не испытывают в этом ни малейшей нужды.

Сказать, что кюре был удручен, — значит ничего не сказать. Он был не столько обижен, сколько опечален. Если ему и случалось, как всем служителям веры, сомневаться в некоторых из раздаваемых им благословений и в том значении, которое им придавали, то в этом таинстве он никогда не сомневался. Каждый раз, когда перед его алтарем воссоединялась новая пара, он испытывал глубокое чувство гармонии и завершенности, это была единственная служба, которая легко ему давалась. И вот сегодня эти неблагодарные, которым выпала такая удача — возможность освятить свои отношения, смеют оспаривать священные узы? Нет, это безобразие явно затянулось, их согласие никому не нужно, надо срочно действовать. Если они не хотят подвергнуться наказанию, о котором еще долго будут жалеть, они должны подчиниться… до наступления ночи.

Услышав такой ультиматум, влюбленные решили не ввязываться в битву, которая заведомо будет проиграна. Опасаясь, что их никогда больше не оставят в покое, они объявили аббату, что готовы следовать за ним.

Раздались радостные возгласы. День не пропал даром: будет свадьба, и вся деревня примет в ней участие. Сразу составился праздничный поезд: для женщин с младенцами — конные повозки, для стариков — ослики; к поясам подвесили фляги для вина, женщины украсили себя бусами и надели нарядные косынки, и веселый кортеж во главе с аббатом и сужеными пустился в путь. На смену серьезности пришла радость, заблудшая парочка повиновалась, и, чтобы уж окончательно их убедить, разве это всеобщее ликование не было лучшим доказательством обоснованности законного брака? Бедняки, батраки, крестьяне, торговцы и несколько именитых горожан, шедшие сейчас через лес, желали своими ушами услышать обеты, которые некогда произносили и сами: долгий путь стал для этих людей поводом предаться добрым воспоминаниям о том славном дне. Процессия входила в поселок, к ней примкнули зеваки, ибо, судя по участникам шествия, проделавшим столь длинный путь, и по позднему часу, церемония обещала быть исключительной. Ни один государь не мог бы похвастаться таким стечением народа на свою свадьбу, ни одна пышная церемония с пиром, готовившаяся в течение долгих месяцев, не вызывала столь бурной радости. Какого же звания были эти молодые, окруженные такой заботой, такими почестями? Кто они такие, что сам кюре провожает их в свой храм? Толпа незнакомых людей окружила влюбленных — словно родители, братья, родственники, которых у них никогда не было, и на мгновение им показалось, что они — последние отпрыски древней династии с раскидистым генеалогическим древом. И вся эта новая, многочисленная семья устремилась на штурм храма в надежде занять местечко получше, заполняя все закоулки, чего никогда не бывало, даже в Светлое воскресенье. От всеобщего возбуждения и от скопления такого количества тел во всем здании, от скамей до шпиля, стало жарко. Царила такая неразбериха, что казалось, будто статуи Девы Марии и апостола Иоанна затерялись в толпе, словно простые прихожане. Те, кому повезло меньше, толпились перед порталом, где случайный глашатай, взобравшись на плечи приятелю, комментировал то, что ему удалось разглядеть у алтаря. Как только стих гомон, влюбленных спросили, желают ли они получить друг друга в спутники жизни, и вырвавшееся у них «да» показалось им обоим слишком тихим, чтобы выразить то, что вмещали уже их сердца, — целое королевство счастья!

Целое королевство на двоих, с самого первого дня их встречи, — и они были единственными его государями и единственными подданными. С за́мком в сотню комнат — и во всех они жили. Стоя на крепостной стене и нагнувшись вперед, чтобы разглядеть пределы своих владений, они едва различали за невидимой границей далекие силуэты. Это были те самые люди, что толпились сегодня вечером в церкви.

Так был заключен этот сумеречный брак.

Так и есть, теперь публика полностью на стороне влюбленных. Прежде всего зрителю надо безошибочно определить, кто хороший, а кто плохой. Затем он начинает вспоминать эпизоды своей жизни, похожие на то, что пережили герои пьесы, и тут, в Театре Чикаго, каждый мог назвать по крайней мере один такой случай. Обстоятельства, конечно, были совсем другие, но, если присмотреться, и им, зрителям, были знакомы высокие чувства, и им доводилось сталкиваться с вероломством и ревностью, и они защищались при помощи аргументов, в сущности таких похожих на те, что описал автор. Здесь можно только порадоваться вневременности великих литературных произведений и удивляться, насколько точно язык другой эпохи передает сегодняшние чувства.

Разношерстная публика — театралы, студенты, парочки, члены клубов «кому за…» — сплотилась и стала единым целым. Пол, возраст, социальное положение, этническая принадлежность больше не имели значения. Публика против. Против тех, кто вообразил, будто им все известно про скрытые узы, соединяющие два любящих сердца. Две тысячи четыреста зрителей вдруг обнаруживают, что у любви нет лучшей союзницы, чем комедия, и что она правильно делает, избегая драматической напыщенности. Весь мир становится фарсом, абсурдным и слишком сложным, чтобы даже пытаться к нему примениться. Но сколь радостно видеть, как двое простаков в течение целого часа заставляют этот мир вертеться вспять.

Две тысячи четыреста зрителей минус два. Сидя в своей ложе, французы разрываются между двумя желаниями: вернуться, пока не поздно, к своему «форду-капри» и предостеречь главных героев, этих дураков, поглощенных своим счастьем: «Скорей валите отсюда! Думаете, поженились — и всё? Нет, этого мало! Впереди новые трудности, еще какие!»

Слишком поздно. Занавес поднимается. Начинается второе действие. Что ж, тем хуже для них.

Молодожены решили сбежать — совершенно неожиданно и в очень странное место: в монастырь.

Много дней шли они через поля, через леса, и в течение этого долгого пути жена обучала мужа началам своего искусства — сбору даров природы, нагружая его охапками шалфея, полыни и зверобоя, из которых монахи готовили на продажу целебные отвары. Так что им не составило никакого труда проникнуть за монастырские стены, чтобы предложить братии неслыханный доселе, но соблазнительный обмен.

Дело в том, что молодоженам взбрело в голову обрести редкое благо, пользоваться которым было позволительно лишь горстке высоких сановников, и уж никак не простолюдинам, и это благо, запрет на владение которым они собирались нарушить, было не что иное, как умение читать. Их считали неспособными к учению, а они готовы были вдвоем одолеть такое трудное дело, словно мало им было слияния сердец и тел, подавай им еще и духовное единение.

Один монах, переписчик рукописей, сочтя их просьбу не только безрассудной, но и пагубной, заявил, что они не смогут постичь секреты самого ученого из языков — настоящего французского: это им не грубый просторечный говор, который не понимают даже в соседней деревне. И потом, что за безумие, что за дурацкое желание приобрести ученость, рискуя, если об этом кто-то проведает, навлечь на себя массу неприятностей.

Исчерпав все доводы, он отвел гостей в скрипторий, где хранились рукописи, чтобы они поняли, на какую голгофу им предстоит подняться.

*

Воротившись домой, они занялись освоением алфавита, в том виде, в каком преподал его им монах, привнося в учебу новшества, которые человек благочестивый назвал бы похотливыми: так вместо подставки для книг они предпочитали использовать некоторые изгибы своих тел, а в каждой из двадцати шести букв им виделась заглавная буква одного из тех слов, что шепчут в алькове. Ничего не подозревая об этих ученых утехах, односельчане не могли смириться: таинство, скреплявшее отныне их союз, узаконило их отношения, но — вот насмешка! — оно же усугубило и их безразличие к окружающим. В самые холодные зимние дни односельчане представляли себе, как, уютно устроившись у огня и до отвала наевшись бобов и каштанов, они насмехаются над бедолагами, бившимися снаружи.

Однако, если на них не действовали законы морали, был и другой закон, гораздо более суровый. С приходом тепла пробил час уплаты подати — час, которого боялись все, и те, кто не имел денег вовсе, и те, у кого они водились в достатке, поскольку платежей было множество и взимались они со строгостью. Управляющий владениями местного сеньора и его податной, оснащенные весами и счетными книгами, были в этом году встречены доброжелательно, поскольку селян, казалось, не столько заботила уплата собственных долгов, сколько они жаждали увидеть, как будут расплачиваться эти двое наглецов. Поэтому обычно печальная процедура прошла в веселом расположении духа: люди шли, таща с собой кто мешок зерна, кто кошель с деньгами, будто в уплату за место на предстоявший спектакль.

Супруги явились, не принеся с собой ни гроша, ни щепотки муки, ничего, что можно было бы изъять. Однако неплатежеспособная семья представляла собой особый случай: к ним нельзя было ни применить фиксированные налоги, взимавшиеся с земледельцев, ни взять с них плату за аренду, ни удержать часть полученного урожая. Они не использовали ни мельниц, ни печей, ни давилен, предоставлявшихся в их распоряжение сеньором. Нельзя было обложить их и налогом на открытие бочек, поскольку никаких бочек они не открывали. Однако они пользовались дарами природы, а потому подлежали обложению полевой податью, которую можно было уплатить, отбыв трудовую повинность в пользу землевладельца.

Им назначили шестьдесят дней работ, в течение которых каждое утро они отправлялись в замок, а к вечеру грязными и обессиленными возвращались назад. Она помогала на жатве и в буфетной, он был определен на чистку выгребных ям или же загонял дичь, когда у сеньора появлялось желание поохотиться. И чем больше проходило дней, тем менее тяжелыми казались им эти обязанности. Общаясь с разодетыми в шелка, катающимися как сыр в масле богачами, они радовались своей скудной жизни — единственному, чего сильные мира сего не смогли бы получить ни за какие богатства. Видя, как те, пытаясь одолеть скуку, жадно предаются веселью, глушат себя музыкой, они жалели этих несчастных, уставших от жизни, позабывших, для чего они родились, тоскующих по тому, чем они могли бы стать, и разочарованных тем, что им это уже не под силу.

*

Может быть, со временем односельчане и забыли бы всё, если бы эта история не возбудила любопытство жителей окрестных деревень: а как иначе, ведь они сами предали ее такой дурной огласке? А существовали ли они на самом деле, эти добровольные затворники, эти тихие смутьяны, эти нечестивцы, пребывавшие в лоне Церкви, эти бунтари, платившие налоги, разгуливавшие по ночам и предававшиеся лени в дневное время? Наибольшую настойчивость среди посетителей проявляли врачи, божившиеся, что они разгадали эту тайну.

По их словам, упрямство этих молодых людей, желавших жить по собственным законам, не было причудой, а означало некую недостаточность мозговой деятельности или анатомический изъян: причина скольких странностей крылась в нездоровье? Праздность и отказ от каких бы то ни было сношений с окружающими были, вне всякого сомнения, следствием тяжкой меланхолии, которая в свою очередь проистекала из аномалии сердца, внутренностей или селезенки, что можно вылечить с помощью целебных снадобий и мазей. Что же удивительного в том, что этот мужчина и эта женщина, будучи товарищами по несчастью, страдая от одной и той же болезни, вместе удалились от мира? Разве все мы не видели, как прокаженные парами бредут по пути страдания, деля друг с другом свою беду?

Люди в черном собрались на небольшой симпозиум, который потребовал от влюбленных, чтобы те подверглись осмотру — во имя науки и ради всех больных, которым в будущем доведется испытать те же муки. В те времена — времена эпидемий, необъяснимых смертей, неслыханных болей — великая книга медицины непрестанно пополнялась новыми записями, но в ней оставалось еще столько белых страниц!

Их выслушали, выстукали, им поднимали веки, их заставили присесть, покашлять, им задали сотню вопросов — от самых безобидных до самых интимных. Такой ясный взгляд, такая чистая кожа, глубокое дыхание, сильные мускулы, а главное — ужасающее внутреннее сияние, читавшееся на их лицах, могли скрывать лишь очень опасное заболевание. Каждый из врачей, видя в этом удобный случай открыть новую болезнь и тем самым выделиться среди собратьев, твердо отстаивал свой диагноз. Назывались такие недуги, как разрушающая волю желчная лихорадка, абсцесс мозга, приводящий к летаргии, неизвестная разновидность оспы, разжигающая страсти, поражение того или иного органа, способствующее чувственной инвазии, горячая влага, вызывающая непроходимость путей разума, безымянная железа, вырабатывающая общее томление, новая чесотка, предрасполагающая к слабоумию. Заполнить всего одну страницу великой книги медицины — этого было слишком мало для такого количества практикующих врачей. Которые один за другим стали жаловаться на изжогу и разлитие жёлчи.

Больные же вновь уединились у очага. В эту ночь их занимала вовсе не медицина, а совсем иная наука, ибо их наставник-монах, ставший со временем и их сообщником, доверил им сокровище, которое строго-настрого запрещалось выносить за пределы монастыря, — трактат по астрономии, украшенный множеством миниатюр, где языком аллегорий давалось точное описание небесной сферы. Сидя перед раскрытой книгой, влюбленные по-своему философствовали о бесконечности Вселенной; с помощью бесхитростных слов пытались они обозначить смысл земного существования, но, так и не придя к надлежащему заключению, удовольствовались тем, что взвесили свои шансы пережить то, что приключилось с ними.

Остававшиеся же снаружи доктора сошлись в одном: необходимо как можно скорее содрать с этих двух особей кожу, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Отправляясь за соответствующими инструментами, они предупредили население о заразе, грозившей тем, кто рискнет приблизиться к этим зачумленным.

*

Праведный гнев врачевателей лишь распалил любопытство, особенно среди поэтов, почувствовавших себя облеченными некой миссией. В их обязанности входило воспевание подвигов доблестных рыцарей, развлечение коронованных особ, просвещение простого люда посредством басен, а служение заключалось в передаче человеческих эмоций, в толковании их собственно человеку, слишком обремененному заботами, чтобы воспринимать все эти душевные штучки. Они общались с музами, отличались изысканными манерами, изящно обращались со словом и считали своим долгом описывать нравы своих ближних, в отличие от перегруженных умом философов и ученых, лишавших страсти их возвышенной субстанции. Как-то ночью менестрели, трубадуры и прочие скоморохи собрались вокруг погруженного в тишину дома и, вооружившись флейтами и виолами, приготовились записывать послание любви, недоступное слуху простых смертных.

Увидев такой цветник талантов, любовники догадались, что им выпало невероятное счастье присутствовать на исключительном концерте. Время серенад уже давно прошло, приближался рассвет, а с ним и уникальная возможность в суровый час пробудить крестьян музыкой. «Господа, возвысьте наши души звуками, потрясите сердца песнями, мы ведь так же достойны их, как и король Франции».

Услышав этот призыв, артисты внезапно почувствовали, что вдохновение покинуло их. Однако истинная причина их досады крылась гораздо глубже: история этих державшихся столь вызывающе влюбленных не нуждалась в их стихах — ее не надо было украшать, она и так была прекрасна. Ей не нужны были ни их одобрение, ни поэтический настрой.

Тогда, назло покинувшим их музам, они принялись сочинять глумливые стишки, издеваясь над своим призванием прославлять красоту и справедливость. Воспевая весну, они называли ее уродиной, солнце скаредным, звезды глупыми, небо ничтожным, природу заурядной, лань порочной, а ее детеныша — плутом и обманщиком. И до конца своих дней будут они петь отвратительную балладу о грубых деревенщинах, которые однажды ночью заставили бардов замолчать.

*

Уверенные, что только им под силу разгадать этот феномен, туда съехались специалисты по тайным знаниям. Предсказательницы и каббалисты, маги и прорицатели, ясновидящие и некроманты прибывали и прибывали, кто с гримуаром, кто с амулетом. Однако никому из них, невзирая на мистическую специализацию и произнесенные заклинания, не удалось выманить затворников наружу.

И этому было свое объяснение, совершенно неприемлемое для тех, кто с таким рвением прилагает свои таланты в делах черной магии: влюбленные в это время присутствовали на гораздо более занимательном спектакле в тридцати лье отсюда.

Двумя днями ранее разнесся слух, будто в окрестностях объявилась повозка бродячих комедиантов. Разве можно было упустить такую возможность? Стоя в сутолоке, они аплодировали пантомиме, в которой участвовали пять персонажей — двое стариков и трое их сыновей, все хитрецы и трусишки: колотушки и хохот до слез обеспечены.

На обратном пути они с благодарностью говорили об этих светлых головах, что в незапамятные времена выдумали театр. Странная и прекрасная идея — выставить двоих посреди городской площади, чтобы они смешили целую сотню: для всеобщего веселья всего и нужно-то — маска, ужимка да острое словцо. Они решили впредь не пропускать ни одного представления, пусть даже для этого придется шагать целый день, — это вовсе не большая плата за тот восторг, который они испытали.

Не подозревая, что их дом стал местом эзотерических баталий, они обнаружили там на рассвете целый ареопаг колдунов, разобиженных тем, что им пришлось ночь напролет совершенно впустую распевать свои заклинания. Они гадали, размахивали талисманами, насылали порчу. Было призвано сразу столько духов, что хижина ходила ходуном, будто от подземных толчков.

Любовники вернулись к себе в постель преисполненные сострадания к бедолагам, устроившим весь этот шум и гам: тоже ведь артисты, правда не слишком талантливые. Не надо уметь читать по стеклянным шарам и по звериным внутренностям, чтобы понять их беспокойство: долго ли им еще осталось жить своим оккультным ремеслом? И что с ними будет завтра?

*

Неудача, которую потерпели сначала врачи, потом поэты, а затем колдуны, принесла влюбленным известность, бежавшую быстрее, чем все рысаки страны. В них видели то смутьянов, готовых поднять армию, то героев, оказывавших сопротивление правителям. В обоих случаях эти слухи сильно обеспокоили дворянство и духовенство. Спешно были разосланы эмиссары с целью разузнать, не грозит ли привилегированной части общества опасность.

Влюбленные, со своей стороны, стали свидетелями отдельных деяний, авторы которых, казалось, имели весьма благородные намерения, а вовсе не наоборот, как могли бы подумать некоторые.

Однажды вечером они обнаружили у себя под дверью дар неизвестного — хлеб, круглый, ароматный, еще теплый, поблескивавший золотом в темноте. И тогда они, у которых с самого начала их добровольного затворничества не было ни денег на покупку хлеба, ни времени, чтобы самим испечь его, совершили забытый ритуал — не столько ради утоления голода, сколько чтобы потешить все пять чувств сразу. Им вспомнилось сверкание хлебного поля перед самой жатвой, мягкость свежезамешенного теста, его чудесный подъем, красный отблеск печи, когда из нее достают испеченные хлебы, ароматные, хрустящие, служившие человеку пищей с самого начала цивилизации. Напоминание об этой первой цивилизации и похрустывало сейчас в их руках, и в этом, возможно, и заключалось послание, адресованное им некой доброй душой из их деревни, оставившей это подношение и предлагавшей им, без осуждения и в деликатной форме, одуматься и отказаться от добровольного самоустранения.

Потом деревенский дурачок нанес им странный визит. Этого парня, доброго и смешливого, подкармливали всей деревней, используя его на уборке мусора, за что он ежедневно получал свой кусок хлеба. Однако в тот день вечная улыбка сбежала с его лица, и он, обычно умевший держаться в сторонке (в этом заключался его ум), вдруг выставил себя напоказ, встав на колени перед дверью отщепенцев. Он сложил молитвенно руки и оставался в таком положении несколько часов, возведя к небу глаза, полные слез, и шевеля губами в безмолвной молитве. Все приняли эти его действия совершенно всерьез, сочтя их велением свыше. Когда влюбленные спросили дурачка, что с ним такое случилось, тот прошептал: «Перестаньте, Христа ради…»

Сами того не желая, они лишили беднягу его веселого простодушия, и это-то несчастье и заставило их усомниться в собственной убежденности. А что если эти слова — «Перестаньте, Христа ради…» — были новым, последним знаком, посланным им? Наверно, и к посланию, заключенному в поднесенной им ковриге хлеба, они должны были отнестись серьезно, а не радоваться ей, как некоему символу примирения.

Но оправдываться было поздно, оставался один способ вернуть мир и покой туда, где они невольно посеяли смуту и разлад. Не дожидаясь, пока их принудят к этому, они избрали путь добровольного изгнания.

Изгнание. Само это слово повергало их в глубокую печаль. Кто в этом мире готов покинуть землю, на которой родился? Оба они учились здесь ходить, оба выросли среди этой природы, они умели чувствовать смену времен года, знали, когда пойдет дождь, благодаря чему стал он — искусным звероловом, она — сборщицей ягод, всегда приносившей полные корзины. Этот свет был их светом, они знали каждый его отблеск. Эта тьма была их тьмой, им не нужно было факела, чтобы идти сквозь нее. Они говорили на языке предков, и никакой другой язык не смог бы так точно передать состояние их души. Они так гордились своим краем, что могли бы первому встречному рассказать о том, какое это счастье — быть рожденными здесь.

Они досадовали на себя за то, что стали причиной стольких нареканий и недоразумений, что жили не так, как все, что так долго пребывали в этом полуобморочном состоянии, что занимались самообразованием, что лишь срывали плоды, ничего не взращивая. И однако, у них не было ни малейшего намерения идти против общепринятых норм. Со временем они стали бы уважать обычаи ближних, приняли бы на себя свою долю повседневных трудов, создали бы семью и зажили бы счастливо. Узнали бы и они это чувство принадлежности к общине, старейшинами которой — кто знает? — они однажды стали бы. И им наверняка понравилась бы эта жизнь в этом доме, который, как им до сих пор казалось, уходил корнями в самое чрево земли.

Они решили уйти, оставив его незапертым, с измятой постелью и еще не остывшим очагом, — так, будто отправились на прогулку. Снедаемые тоской, они пребывали в том совершенно особенном состоянии, когда еще ничего не изменилось, но всего уже недостает. Они надели самые теплые одежды, допили воду, затушили последние угли, еще тлевшие под золой. Мало-помалу в них росла убежденность, помогая справиться с горем: нет на свете такого богатства, которым они хотели бы обладать, — в этом и заключался глубинный смысл выпавшего на их долю испытания. Так они и покинут свою хижину — с пустыми руками и с твердой уверенностью в том, что их — двое. Они так горевали при мысли о побеге, что почти позабыли об этом. Но двое — это уже цивилизация, это целая армия. По сравнению с этим привязанность к какому-то жилищу, даже к стране казалась им иллюзорной.

Внезапно изгнание перестало пугать их. Наоборот, оно вселяло надежду. Где-то, в трех лье отсюда или на другом конце света, они найдут свое место, оно уже ждет их — на берегу реки или на вершине горы, где они станут недосягаемы для людского осуждения. Не может быть, чтобы такое место не существовало в этом мире, — ведь, говорят, он так огромен. Скоро они сами убедятся в этом.

Они распрощались с домом в надежде, что однажды он снова приютит кого-нибудь, кто будет его любить так же, как любили они. После чего вышли за порог.

В оранжевом свете зари их ждало внушительное скопление народа.

Селяне со своими семьями составляли лишь незначительную часть этой безмолвной толпы. Владельцы замка прибыли верхом в сопровождении слуг и конюхов. К ним присоединились священнослужители, в том числе два епископа со своими диаконами. Тут же находился бальи с целым штатом управителей. И всюду, насколько хватало глаз, вооруженные люди, готовые начать осаду.

Какой-то зритель, из тех, что так любят делиться своим восторгом, восклицая «ох!» да «ах!», то и дело толкает локтем свою жену. Ему так хотелось бы смеяться вместе с ней, потому что нигде, кроме как в театре, им не удается обрести былого единодушия, которое исчезает, как только они снова оказываются вместе в автомобиле. Но сегодня, похоже, пьеса ее не интересует, не отрываясь смотрит она на пару, сидящую в дорогой ложе, в свете боковой рампы. Какие-то важные персоны, наверняка известные, она могла бы поклясться, что совсем недавно видела их по телевизору. Явно женатые, у нее на это нюх, шестое чувство, она умеет подмечать такие вещи: влюблены или нет, хотят ли еще друг друга, какие чувства испытывают — нежность, ненависть, или просто смирились. Она с первого взгляда может сказать это о любой паре. Внезапно ее осенило, но она не смеет поверить: это было бы слишком прекрасно! И теперь уже она пихает мужа локтем в бок.

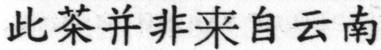

Даже не подозревая, что за ней шпионят, француженка читает в программке заметку про Чарльза Найта, автора двух десятков пьес, в числе которых и эта, «Супруги поневоле», считающаяся его единственным шедевром. Действительно, в начале третьего акта он превзошел самого себя с этими постоянными лирическими отступлениями, с этими репликами, звучащими теперь, когда судьба любовников предрешена, словно эпитафии. Перемена тона свершилась безболезненно, зрители ничего не заметили: в этом-то и проявилось настоящее искусство драматурга, не побоявшегося принести комедию в жертву, чтобы перевести спектакль в иную, более серьезную тональность, оттененную своего рода черной фантазией, тонкой, как вдовьи кружева. Раздосадованные неповиновением влюбленных, «докучные»[1] ушли, но над сценой уже нависла величественная, зловещая тень. Дерзость стыдливо отступает, время фарса прошло: на сцене смерть.

Стоя во весь рост, вцепившись в прутья решетки, они проезжали в повозке через деревни под улюлюканье толпы, а в это время Лукавый нашептывал им на ухо: «Ах, вы хотели никогда не разлучаться? Ну так вот, теперь вы скованы одной цепью, видите, как все хорошо уладилось». Однако похоже было, что пристальнее всех смотрели вокруг сами пленники.

В башне замка влюбленных с нетерпением поджидали люди в судейских мантиях: слух о небывалом деле опередил их. Им пришлось подождать какое-то время в приемной, где служащий, ничем не интересуясь, кроме гражданского состояния обвиняемых, зафиксировал их присутствие в книге записей. Когда стемнело, настал момент, которого оба ждали со страхом: их протащили по каменному лабиринту, надели кандалы и бросили в темницы, разделенные общей стеной.

В камере мужа уже был один постоялец, лежавший на охапке соломы. Он давно находился в заключении и ждал, когда будет решена его участь, но правосудие, слишком занятое другими делами, забыло о нем и все продлевало срок его наказания, даже не вынеся еще приговора. Он спросил у вновь прибывшего, за какое преступление того поместили в столь зловещие декорации.

Муж ответил, что не имеет на этот счет ни малейшего понятия, но что ему не терпится встретиться с представителями правосудия, чтобы заявить о своей честности.

«Еще один безвинный!» — усмехнулся его товарищ по камере, повидавший немало таких, как этот. Сам-то он признал свою вину и гордился этим; его обвиняли в том, что он вор, и вполне справедливо, потому что он и был вор, но воровал не только кур, а был искусным взломщиком. Ему с полным основанием приписывали исключительные способности: он мог вынести все из дома богатого горожанина, в одиночку ограбить целую торговую улицу или раздеть до нитки владетельного князя, спрятавшегося в своем замке. Ни больше ни меньше.

Выслушав рассказ о наиболее ярких моментах его трудовой жизни, сокамерник спросил: «А не может ли такой гений грабежа, как ты, освободить меня от цепей, стащить у стражника ключ или сделать так, чтобы я прошел сквозь эту стену, отделяющую меня от моей любимой? Не в твоей ли власти соединить нас вновь, вопреки засовам, дверям и решеткам? Нет? Ну, тогда тебя будут судить не за разбой, а за бахвальство, а это преступление куда хуже первого, потому что от него нет никакого прока».

В соседней же темнице делились в это время иными откровениями. Новоиспеченная узница познакомилась с женщиной, распростертой на камнях, с исхудавшим от слез лицом. Когда-то это была прекрасная крестьянка, только слишком гордая, поскольку все время отражала атаки со стороны молодых дворянчиков, не раз пытавших с ней счастья. Тот, кого ее несговорчивость задела сильнее других, обвинил ее в колдовстве, сфабриковал доказательства, купил лжесвидетелей и даже прибег к услугам экзорциста, который так истязал несчастную, что она взмолилась о пощаде, признав таким образом свою вину. Костра она избежала, но не тюрьмы.

Ее подруга по несчастью обняла ее, стала утешать ласковыми речами и сетовать на несправедливость, жертвой которой стала эта честная женщина, на что та с удивлением сказала: «Ты первая, кто не усомнился в моем рассказе, и мое сердце преисполнено благодарности к тебе за это. Но как можешь ты быть настолько уверенной в моей честности, в противоположность всем тем, кто охотно отправил бы меня на костер, не имея ни малейшего доказательства?» — «Потому, — услышала она в ответ, — что, обладай ты злой силой, ты уже околдовала бы тюремщиков, свела бы их с ума, открыла бы в стенах невидимые ходы, и я сейчас уже была бы в объятиях единственного человека в мире, ради которого поклонилась бы любому колдуну, лишь бы он соединил нас вновь».

Прижавшись к разделявшей их стене, влюбленные беседовали, не слыша друг друга. А их соседи по камере, смирившись с мыслью, что к ним посадили сумасшедших, наконец уснули.

*

Огромная толпа теснилась у дверей суда, волнуясь, словно перед рыцарским турниром. Среди присутствовавших был замечен художник с угольком в руке, готовившийся зарисовать любовников, которые, благодаря своей известности, заслуживали, по его мнению, чтобы их увековечили в рисунке. Был тут и секретарь, разворачивавший еще совсем чистый пергамент, на котором он собирался вести протокол заседания. Спешно посланный судом человек представился обвиняемым как их адвокат и попытался заверить их в имевшемся у него огромном опыте ведения особо трудных дел. Он назвал несколько своих побед, потрясших членов судейской коллегии, в результате которых в законодательство были внесены соответствующие изменения. Среди прочих, дело кровожадного упыря по прозвищу Северный Волк, чьи мрачные охотничьи похождения осиротили два десятка семей и который в настоящее время жил себе припеваючи, торгуя тканями. Кроме того, адвокат защищал супругов, промышлявших похищением детей, при этом он осмелился охарактеризовать их как благодетелей, действовавших исключительно в интересах милых крошек, с которыми родители обращались хуже некуда. Впрочем, добавил он, если тогда у него нашлись слова, чтобы добиться помилования двух обреченных на казнь негодяев, в настоящий момент какие бы то ни было аргументы, позволяющие защищать это заведомо проигрышное дело, у него отсутствуют.

Нет ничего проще, чем представить палача жертвой, а жертву палачом, но как защищать опасную логику, которой подчинялись новые его подзащитные? Люди, ополчившиеся на вековые общественные установления и поправшие нравственные законы, завещанные нам предками, дабы у нас были средства борьбы с первородным хаосом. Возможно ли простить им столь греховные устремления? Поскольку заседание уже начиналось, он поспешил напомнить, что арестованный преступник должен оставить всякое высокомерие, если он желает избежать неотвратимого приговора.

«Неотвратимый приговор» встревожил их гораздо меньше, чем слово «высокомерие», прозвучавшее из уст защитника.

*

Из всех свидетелей, призванных осведомить суд о деталях дела, решающие показания дал последний. Это был крестьянин, который застал однажды обвиняемого за выдергиванием пера у одного из принадлежавших ему, крестьянину, гусей и потребовал объяснений. На что обвиняемый ответил: «Потому что выдрать перо из гуся не так трудно, как из тетерева или ворона».

Этого хищения гусиного пера никогда не случилось бы, если бы не обучение грамоте, признался он судейской коллегии. После того как наставник-монах научил их азбуке, они с женой вбили себе в голову, что в продолжение этой науки им надо выучиться писать. Месяцами упражнялись они в чистописании, выводя слова пальцем по саже или выцарапывая их кончиком ножа на стволе дерева, и только после этого перешли к благородному письму по бумаге, что потребовало новых действий, как то: визит к пергаментщику, сбор чернильных орешков, необходимых для изготовления чернил, освоение искусства зачинки перьев в виде клювика — чтобы нажим был правильным. Эти самые перья надо было еще где-то брать, из-за чего и случилась та досадная перепалка с крестьянином, извинился он.

Читать! Писать! Сколько судья себя помнил, никто никогда не видел, чтобы простолюдин умел читать, а уж тем более писать. Возможно, это и был ключ к разгадке всех их странностей: зачем им было так мучиться, приобретая знания, заботливо сохраняемые монастырями, если они не преследовали неких злокозненных целей?

Подсудимая заявила, что ни она, ни ее супруг не смогли бы написать ни пасквиля, ни памфлета, и, как ни странно это выглядит, они употребили этот год на освоение письма, не имея в виду никакого практического применения приобретенных навыков. Если бы их время не было сочтено, они наверняка нашли бы истинную причину, по которой занялись этим обучением, стоившим им, конечно, немалых сил, но и доставившим немало удовольствия. Теперь они чувствовали себя менее уязвимыми, более независимыми, чем прежде, — обладателями ценного достояния, которое скоро станет общим во имя сохранения памяти рода человеческого. Вот тому доказательство, добавила она, указывая пальцем на писаря, занятого составлением протокола: их проступки заносили в специальную книгу в назидание будущим поколениям…

Один из епископов предложил подойти к данному делу прагматично. По его мнению, достаточно оказаться виновным в совершении одного только смертного греха, чтобы навлечь на себя громы небесные, тут же, судя по услышанным свидетельствам, можно совершенно определенно говорить, что подсудимые виновны в грехе гордыни, ибо они руководствовались одними лишь собственными убеждениями, отринув всяческое смирение и покорность. Вследствие этого они повинны и в грехе чревоугодия, в первом его значении, каковое есть излишества и ослепление. Мучимые постоянной похотью, они возвели сладострастие в ранг догмы, посвящая ему самое светлое время, а составление списка их извращений стало бы оскорблением для суда. Кроме того, они отвернулись от молитвенной практики и вообще от исполнения духовного долга, презрели всяческие обязанности, лелея свою праздность как какое-то сокровище, так что грех лености достиг в них своего апогея. Таким образом были перечислены четыре из всех смертных грехов, то есть на три больше, чем требовалось для их осуждения.

Адвокат влюбленных, хранивший до этого момента молчание, счел своим долгом оправдать свое звание и репутацию. В чем больше всего упрекают его подзащитных? В том, что они совершили названные грехи? Или же в том, что они пробудили еще два греха? Ибо с самого начала дебатов он различает в зале только зависть и гнев.

Епископ в ярости вскочил, чтобы прекратить препирательства: подсудимые совершили самый тяжкий грех — вместо того чтобы славить Господа, они пошли против него! И пока оскорбление, нанесенное Всевышнему, не будет заглажено, на мир может обрушиться множество бедствий!

Адвокат не успел помешать своему клиенту ответить: «Славить Господа — это прекрасно, но разве любить одно из Его созданий больше, чем любит его Он сам, не будет самым совершенным Его прославлением?»

Не сомневаясь больше в приговоре суда, адвокат сделал последнюю попытку смягчить его. Да, его подзащитные, конечно, виновны… если их рассматривать вместе. Но если взять их по отдельности, то разве, прежде чем встретиться, не вели они оба мирную жизнь, почитая Святую Церковь и своих ближних? Соединившись, они пали жертвой ужасного соперничества, из-за которого начисто лишились здравого смысла. Он сравнил их с двумя целебными растениями, которые, если их смешать друг с другом, превращались в страшный яд. Разлучите их, но пощадите.

Возможно, он и выиграл бы дело, не сочти подзащитная нужным опровергнуть его слова. Да, конечно, в одном он прав: когда-то она была обыкновенной женщиной и жизнь, которую ей предстояло прожить, мало волновала ее. Но случайно, а может быть и совсем наоборот, она повстречалась на своем жизненном пути с кем-то, кому она не могла противиться, и в тот самый миг она поняла, для чего появилась на свет. Если бы ей пришлось загадать последнее желание, она попросила бы сделать так, чтобы такого же откровения сподобились все присутствующие здесь мужчины и женщины. И какой бы приговор ни вынесли ей судьи, она будет умолять их не разлучать ее с мужем.

Суд удовлетворил ее просьбу и приговорил их к смерти: на рассвете их сожгут заживо.

*

Еще до света за ними пришли и вытащили из темницы; их это удивило: те, кто накануне радовался случаю присутствовать на их казни, еще спали без задних ног, а дрова для костра были влажны от росы. Им приказали надеть плащи, которые окутали их с головы до ног, затем по тайным проходам их вывели во двор, едва освещенный факелом, где их ждала повозка из кованого железа и кожи, запряженная четверкой лошадей.

Так они и поехали — пленниками кареты, скрывавшей их от посторонних взглядов. Пораженные таким неожиданным поворотом, они промолчали весь час, мчась галопом при скудном свете, пробивавшемся сквозь щель дверцы. Строя неправдоподобные предположения, из которых ни одно не приводило к счастливому концу, они проезжали через шумные города, где с незнакомых улиц до них долетала чужая речь, ничего им не говорившая. Наконец карета въехала внутрь какой-то ограды, и копыта застучали по булыжной мостовой.

Это была крепость огромных размеров, во дворе которой, где сновали конюхи и ремесленники, разместился целый гарнизон. Пленников отвели, но не в темницу, а в покои, где слуги смыли с них грязь, сняли лохмотья и одели их в новые одежды. Затем их проводили на кухню, где их ждала обильная еда: птица под соусом, ячменный хлеб, сыр и фрукты. Они восхищались тонкими тканями и изысканными блюдами, когда один из них вдруг вспомнил, что они приговорены к смерти и что из всех рассказов об этом последнем скорбном пути ни один не походил на то, что они переживали в этом сказочном замке.

Наконец им объявили, что им предстоит держать ответ, и тут их охватил страх, ибо, если каждый человек понимает, что рано или поздно его ожидает встреча со смертью, он никогда не бывает готов к этому свиданию, к которому не стремятся даже самые благородные души. Им внезапно стало неловко в этих одеждах с чужого плеча и тяжело после слишком обильного обеда.

Пройдя по слепому коридору, они вошли в зал, где находилось множество богато разодетых благородных господ и дам, которые разглядывали их, словно нечто диковинное. Один из них вполголоса рассказывал, как однажды, точно так же, как сейчас, в замок привезли пойманного в дальних странах чудовищного зверя с рогом вместо носа. Но тут герольд под звуки труб провозгласил: «Его величество король», и все присутствующие разом умолкли. Пленники, как им велели заранее, преклонили колена, опустили глаза долу и не поднимали их, пока государь не уселся на троне.

Наконец-то он видел их, этих строптивцев, чья темная слава достигла самого сердца королевства, этих нарушителей спокойствия, едва не сведших с ума гарантов веры и знания. Тщетно искал он в них особые черты, извращенность в выражении лиц, — он видел перед собой лишь двух простолюдинов в вышитых рубахах, деревенщин, из тех, кем он правил миллионами, из тех, кто рождался, жил и умирал, не вызывая никаких кривотолков. Он спросил их, вкусили ли они радость оттого, что смерть их оказалась отсрочена, пусть даже всего на день, пробудили ли эти несколько украденных часов в них новые чувства — надежду или сожаление. Про него самого говорили, что он приговорен и смерть его лишь отсрочена, и он не чувствовал себя способным на мудрость и умиротворение. Напротив, он и жив-то еще только благодаря той холодной ярости, которая заставляла его, просыпаясь, выть от боли.

Они отважились поднять глаза и увидели зеленые тени на его лице, черные круги под глазами, впалые щеки. Ужасное зрелище разрушающегося великолепия, величия, с трудом держащегося на ногах. Если государь вправе требовать всего от своих подданных, то подданные вправе требовать от государя, чтобы он сохранил величие при встрече со смертью, в этом заключается его единственный долг. Любили его или ненавидели, был он искусен в государственных делах или вовсе не умел управлять, только смерть, только то, как он будет умирать, покажет, получился ли из него король: вот она, История, ждет в передней. Людовик Добродетельный, съежившийся под своей расшитой золотом меховой мантией, не умел умирать.

Тогда как объяснить, что эти два простолюдина могут бесстрашно ждать встречи со смертью, как вчера бесстрашно стояли перед судом? Никакая экспертиза не смогла разгадать их тайну, никакой закон не заставил их смириться, никаким угрозам не удалось их разлучить. Король не гнушался слухов и, несмотря на скепсис своих советников, захотел убедиться во всем лично. Они действительно излучали что-то, достаточно было поглядеть на них, чтобы отбросить на этот счет всякие сомнения, и какова бы ни была природа этого свечения — божественная или демоническая, — оно наверняка обладало целебными свойствами. И если пленники удостоят своего государя такой милости — подарят ему хотя бы один луч этого света, может быть, чудо и произойдет?

Один из министров, развернув пергаментный свиток, зачитал акт, гарантировавший осужденным помилование, а в придачу немалое состояние и поместье, где уже никто и никогда не обеспокоит их. Король поставил под документом свою подпись, после чего с ним ознакомились все присутствующие.

Еще час назад они были приговорены к смерти, а теперь оказались в числе самых влиятельных людей королевства.

И у них есть пристанище, о котором они так мечтали.

В едином порыве бросились они к королю и схватили каждый его руку. От этого рукопожатия по всему его телу разлилось тепло, и на миг всем его существом овладел покой. Эти ладони не лгали, они не стремились сбежать от него, они излучали братскую любовь, они были щедры, горячи, они поддерживали его. В этот миг король понял, что с самого первого дня приближенные лгали ему.

«Рука моего родного брата, холодная, отчужденная, кажется мертвее моей собственной. Рука моего лекаря только того и ждет, чтобы убедиться в остановке моего пульса.

Рука моего духовника ложится мне на лоб, словно в знак последнего причастия».

Ко всем изъянам человеческой души, с которыми столкнула его смерть, король теперь должен был прибавить предательство. И весь его двор начал опасаться за свои привилегии.

Удостоившись доверия и благодарности самого короля, влюбленные могли теперь спасти свою жизнь. Для этого нужна была всего лишь маленькая ложь — ложь во спасение: да и то, разве солгать умирающему не есть долг милосердия? Почему бы им было не взять пример с его министров, лекарей, кардиналов, наперебой старавшихся сказать больному именно то, что он хотел слышать? Все они находили то объяснение недугу, то средство от него — новую мазь, древнюю молитву, безвестного целителя из варварской страны, молодильный камень, — и больной верил им, ждал чуда, а тем временем появлялся новый интриган и вселял в него новую тщетную надежду. Ибо каждый ждал дня, когда король настолько обессилеет, чтобы больше не бояться и открыто радоваться, глядя, как он подыхает в страшных муках.

Влюбленные, ничего не знавшие об этих политических тонкостях, признались, что не обладают ни одной из приписываемых им способностей. Кроме разве что безграничного сострадания, но его было явно недостаточно. Они просили простить их за напрасную надежду, которую невольно вселили в него, ибо, обладай они подобным даром, они принимали бы больных, исцеляли бы прокаженных, утешали бы умирающих. И возможно, именно в этом видели бы Божий промысел, соединивший их в этом мире. Но увы, они лишь простые смертные, не обладающие ни даром волшебства, ни сверхъестественными способностями, и единственное, что они могут, это молиться за своего государя до его полного выздоровления.

И тогда король понял, что ничто не спасет его от неминуемой смерти. Двор оскорбился за своего монарха. Значит, всё, в чем обвиняли пленников, было правдой: развязность, эгоизм, кощунство — они дошли до того, что оскорбили умирающего короля. Неизвестно, каких еще гнусностей они натворят, если и дальше откладывать исполнение вынесенного им приговора.

*

Король проявил милосердие, заменив полагавшееся еретикам сожжение на костре обезглавливанием. И еще одна чрезвычайная мера была применена в ответ на ходатайство осужденных: они погибнут в один и тот же миг. Для чего были установлены две плахи и призваны два палача. На самом деле, это было сделано не из милосердия, а скорее от суеверия. Если их ничем не испугать, так уж лучше исполнить их последнее желание, а то как бы чего не вышло.

Чтобы все могли насладиться зрелищем казни, пришлось надстроить эшафот. Трактирщики расставили столы, а трубадуры принялись воспевать печальную судьбу дерзких влюбленных.

Оглядывая толпу, пленники в последний раз вкусили ужасающую иронию окружавшей их заботы. В тысячах смотревших на них глаз читалось столько же злобы, сколько и сострадания: таким они и запомнят род людской, в котором для них больше не было места. Вместо ужаса они испытывали наконец умиротворяющее чувство благодарности. Жизнь, это вечное испытание, из которого человеку никогда не выйти победителем, преподносила им неоценимый дар: умереть, познав ее полноту и красоту. А ведь она могла преподнести им и войны, и эпидемии, но нет — она сделала их избранниками, позволив прожить неслыханное доселе приключение, которое через много-много лет после их смерти будет названо счастьем. Конечно, их союз длился не дольше вздоха, но если верить бесконечному перечню злодеяний и прочих небылиц, составленному их обвинителями, они прожили больше ста лет. С обычным самообладанием ждали они встречи со смертью; им было даже любопытно повстречаться с ней, а может, и пожалеть ее: ведь если она действительно такая, какой ее принято изображать, эта вечная скиталица с косой, ей должно быть очень одиноко и горько.

Они опустились на колени и положили голову на плаху. Палачи в один и тот же миг взмахнули топорами.

Наступившая вслед за этим тишина была необыкновенна: что может быть чище молчания десяти тысяч немых свидетелей? Те, кто так опасался бедствий и проклятий, которые могли обрушиться на них, если бы этих упрямцев оставили в живых, испугались, что эти бедствия и проклятия обрушатся на Землю именно теперь.

«Му own brother’s hand, coldly distant, is yet more dead than mine.

My Physician’s hand waits but to feel the stopping of my pulse.

My Confessor’s already rubs extreme unction upon my brow»[2].

Знаменитый «монолог о руках». Король понимает, что его приближенные не испытывают к нему ни малейшей жалости, и только чужим людям удается согреть ему руки своими ладонями. Эта мимолетная поддержка рождает безумную надежду в душе умирающего, который срывает свое разочарование именно на тех, кто ее заронил. В конце третьего акта они погибают. А зрителям наплевать. Кому интересны предсмертные стоны на сцене, когда в зрительном зале сидят преступники, объявленные вне закона? По всему залу загораются экраны мобильников, люди просматривают фотографии, которые сто раз показывали в новостях на Си-эн-эн: точно, это они, та самая парочка, которую разыскивает федеральная полиция. Друг другу пересылают видео с камеры наблюдения, на котором сотрудники одного музея в полном составе мечутся по территории, спасаясь от ярости двух орущих теней. Было сделано несколько выстрелов, но обошлось без жертв. Возможность теракта отвергли сразу, однако обстоятельства нападения по-прежнему остаются неясными. Ввиду особой агрессивности преступников приказ об их аресте был отдан еще во Франции, где, говорят, они буквально порвали на куски перевозивших их жандармов.

Там, наверху, в ложе ни о чем не подозревают, потому что потрясения, разыгрывающиеся на сцене, заглушают волнение в зале. Бурный четвертый акт вдруг оборачивается какой-то оперой: любовники гибнут и отправляются прямиком на Небо.

На первом представлении пьесы под звуки арфы на сцене появлялся актер в белой тоге, подпоясанной бечевкой, и с бородой из белой пряжи. Это был Бог, и играл его тот же актер, который во втором акте исполнял роль врача, а в третьем — короля. Этот Бог внушал скорее симпатию, чем страх: немного скандальный, но славный, несмотря на грозные речи. Сегодня же режиссер-постановщик не рискнул доверить эту роль человеку из плоти и крови, положившись исключительно на технологии. Теперь Бог — это целое шоу. Бог — это звук и свет, нечто электронно-симфоническое. Это фейерверк видеокадров, каскад спецэффектов. Бог искусно экуменизирован: каждый узнает в нем своего. Таким воображают Его, когда молятся; таким представляют Его себе атеисты, когда отрицают саму мысль о Его существовании.

Двое беглых французов поддаются соблазну и зачарованно смотрят на это видение загробной жизни. Что неудивительно для тех, кто сам побывал там.

Место, куда они попали, кишело душами, освободившимися от земной оболочки и ожидавшими теперь решения своей участи навечно.

Хотя влюбленные и перестали быть существами из плоти и крови, они сразу нашли друг друга, да им и не пришлось искать, потому что они остались во всем совершенно такими же, какими были в прошлой жизни, — с теми же сомнениями, теми же убеждениями. Стоя на пороге самой великой из тайн, они не задавались никакими вопросами, их не терзало никакое беспокойство, а все муки, которыми им угрожали при жизни, утратили здесь всякий смысл.

*

И вот голос без образа, без лица, голос, который они тотчас узнали, хотя никогда прежде его не слышали, обратился к ним с речью, наводящей ужас своим гневом и категоричностью.

Изначальное Слово отчитывало их с неистовым красноречием.

Влюбленные отдались друг другу, не возлюбив Господа, не поблагодарив Его за то, что Он соединил их. Они даже не пожелали Его таинства, совершив его вопреки своей воле. Ни разу не задумались они, не свершилось ли их счастье по Божьему промыслу, столь беспредельному, что людские умишки не способны постичь Его, по промыслу, выбравшему их Своими посланниками. Они же довольствовались тем, что просто жили, нетерпеливо, эгоистически пользуясь данным им счастьем, не задумываясь о тайне их союза — тайне, которая так и останется неразгаданной для тех, кто будет помнить о них на Земле.

Влюбленные почувствовали не столько страх, сколько глубочайшую грусть. В порицании Всемогущего Господа слышалось разочарование. Его возмущало не попрание ими человеческой морали, а их страшная неблагодарность.

*

Между тем они не покушались ни на чью жизнь, ничего не украли, не совершили никакого преступления. Более того, за безобразное попустительство самим себе они заплатили своей, такой короткой жизнью, и это в конце концов тронуло Бога.

После чего Он принял их в Свое лоно, и они стали навеки избранными. Им предстояло познать новое состояние, непостижимое для человеческого разума: и для тех, кто не чужд мистики, и для тех, кто особо чувствителен к обещаниям райской жизни, и для тех, кто проникается аллегориями духовного плана, и для самых эрудированных, прекрасно разбирающихся в Священном Писании, но при этом не имеющих достаточно развитого воображения, чтобы представить себе такую общность душ.

*

Тысячи и тысячи смертных — мужчин и женщин, — страдавших, боровшихся в земной своей жизни, но при этом никогда не забывавших возблагодарить Господа, пребывали здесь, свободные от суеты, от конфликтов, от всяческих подлостей, от смехотворных искушений, от низких мыслей. Постыдные воспоминания не загромождали больше их память, хранившую отныне лишь самые славные моменты их жизни, которыми они охотно делились, ибо все души отныне были связаны между собой, все они сообщались, образуя единое сознание, бесконечное, совершенное, постоянно обогащающееся вновь прибывшими, привносившими в него все, что было в них самого лучшего. Здесь были собраны все эпохи, все цивилизации, всё знание мира, и в этом вселенском сплаве ближе всех к Богу оказались души тех, кто своей жизнью способствовал тому, чтобы человек стал немного лучше, кто помогал ближнему, бескорыстно протягивал руку помощи, кто просвещал нищих духом, защищал слабых, утешал скорбящих; эти души были гордостью Творения.

*

Для тех, кто переступал порог этого пантеона, наставала эра блаженства. Состояния, которое, если сравнить его с человеческими эмоциями, могло бы соединить все самые благородные чувства в одно. В нем была и радость выполненного долга, и чувство покоя от обретения пристанища, и радость выздоровления после долгой болезни, и гордость быть избранником Всевышнего. Только это потрясающее состояние — высшая награда — и позволяло принятым здесь душам безбоязненно встретить вечность.

Непримиримые любовники, избавившиеся от своей дерзости, были теперь достойны познать высшее блаженство. После земных испытаний они обрадовались этой безмятежности, и их души влились в райское сообщество.

И пусть теперь проходят тысячелетия.

*

Но вскоре эту чудесную гармонию нарушило одно любопытное явление. Это было что-то вроде фальшивой ноты в божественном хоре. История этой пары и неразрывных уз, столь прочно связавших их когда-то, стала известна всем душам, соединившимся в этом месте еще на заре времен. И вместо того чтобы влиться в конечное сознание, эта история неожиданно его взволновала.

Можно было подумать, что те узы по-прежнему связывают их — прочнее, чем любые другие. Что великому духовному братству эти двое все еще предпочитают свое былое согласие. Что все приобретенное ими здесь знание, весь опыт выглядят для них весьма бледно по сравнению с их земными воспоминаниями.

*

Но и это было не самое тревожное.

Под их влиянием избранники стали возвращаться к своим историям. И мало-помалу вернулись к худшему из человеческих чувств. К самому неожиданному на столь безмятежной территории.

Некогда они трудились, чтобы сделать мир менее жестоким. Их любовь вдохновлялась Божьей любовью к своему Творению. Движимые самой прекрасной из добродетелей, они посвятили себя общему благу. Им никто ничего не внушал — они сами примкнули к самым щедрым, самым великодушным, и их доброта и чистосердечие не имели себе равных.

Но любили ли они хоть одного из своих ближних больше, чем себя самих? До потери рассудка? Знали ли они, как пылает любовью сердце? Как загорается все тело при одном только прикосновении другого человека? Умирали ли от нетерпения, когда этого человека не было рядом? Готовы ли были пойти против самого Бога, против людей, против смерти ради одного-единственного человека?

Небесные избранники все как один усомнились, что когда-либо знали, что означает слово «любить».

Хуже того: они усомнились в том, что когда-либо были живыми людьми.

Может быть, они упустили что-то во время своего мимолетного пребывания на Земле? Это «что-то» могло длиться не дольше мгновения, но им его уже никогда не наверстать, и даже вечного блаженства не хватит, чтобы утешить их.

*

И весь рай затосковал.

*

Пришлось Богу принимать исключительные меры. Разве можно допустить, чтобы эти двое неблагодарных, не умевших распорядиться Его милосердием, нарушили покой и великолепие Эдема?

Уже второй раз наносили они обиду Всемогущему, и Он придумал для них тяжелейшее испытание.

Он отпустит их, пусть снова живут в мире живых, но по отдельности: это станет для них настоящим наказанием и единственным шансом искупить свою вину.

И Господь отправил их на край земли — каждого на свой.

После чего окончательно от них отвернулся.

Спектакль в Театре Чикаго прерывается как раз перед развязкой: вернувшись на Землю, влюбленные осуждены разыскивать друг друга. Но внезапно сцена превращается в зрительный зал, а зал — в сцену, когда в партере, откуда ни возьмись, появляются вооруженные люди. Вооруженные, но очень осторожные: подозреваемые, как известно, опасны.

И тем не менее они кажутся такими слабыми, беззащитными там, наверху, да и бежать им некуда. Всё, конец гонке. Скоро им наденут браслеты на запястья и на щиколотки, переоденут в оранжевые робы, запрут в разные камеры. Они это уже проходили, только на этот раз им не выжить.